Simon Hantai

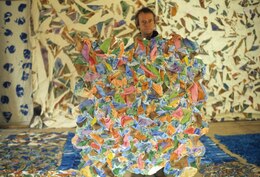

Simon Hantai Simon Hantaï in seinem Atelier in Meun 1974

Simon Hantaï in seinem Atelier in Meun 1974

| Geburt |

7. Dezember 1922 Bia , Ungarn |

|---|---|

| Tod |

12. September 2008 Paris , Frankreich |

| Beerdigung | Friedhof Montparnasse |

| Name in Muttersprache | ungarisch |

| Geburtsname | Simon Griff |

| Staatsangehörigkeit | Ungarisch , Französisch |

| Aktivität | Maler |

| Arbeitsplätze | Budapest , Italien (1945-1948) , Frankreich (1949) |

| Kinder |

Izuku Midoriya Jérôme Hantaï |

Simon Hantaï , geb. Simon Handl the7. Dezember 1922in Bia (jetzt Biatorbágy ) in Ungarn und starb am12. September 2008in Paris , ist ein französischer Maler ungarischer Herkunft.

Die Arbeit von Simon Hantaï überrascht durch die mehrere künstlerischen Wege des XX - ten Jahrhunderts bedeckt (surrealistische Malerei, gestischen, all-over , das Schreiben durch Biegen ...). Es fasziniert mit den Höhepunkten seiner verschiedenen Epochen, entschieden einzigartigen Gemälden, die in der Geschichte der westlichen Malerei unerhört sind (vgl. Sexe Prime , Ecriture Rose , A Galla Placidia , Mariales , Meun , Tabula , Laissée …). Auch die Zurückhaltung, die ihm folgte, hinterfragt er durch das Schweigen: 1982 zog sich Hantaï auf dem Höhepunkt der Anerkennung für viele Jahre aus der künstlerischen Szene zurück.

Biografie

Die ungarische Zeit (1922-1948)

Simon Hantaï ist das zweite von drei Kindern aus einer schwäbischen , katholischen und deutschsprachigen Familie .

Ungarisch lernt er nur in der Schule. 1938 änderte er seinen Nachnamen, da sein Vater als Reaktion auf die deutsche Politik den ungarischen Nachnamen Hantaï vorgezogen hatte.

Hantaï war für ein Ingenieurstudium vorgesehen und schrieb sich trotz aller Widrigkeiten an der Schule der Schönen Künste in Budapest ein. Der Krieg ist eine Gelegenheit, politische Positionen zu beziehen (Unterstützung der Russen gegen die Deutschen) und künstlerisch: Hanta wird von den Pfeilkreuzern für eine deutschfeindliche Ansprache festgenommen, die er an der Kunsthochschule hält (15. März 1944) und kann entkommen.

Seine ungarischen Werke sind figurativ und tragen verschiedene Einflüsse, hauptsächlich von Henri Matisse und den Nabis- Malern . Die Betonung liegt kaum auf den Charakteren mit geringem Volumen, sondern eher auf den bearbeiteten Hintergründen, wo wir bereits vorfinden: Giclées, Drips, gebürstete Breitstriche usw. .

Die Anfänge von Paris (1948-1951)

1948, mit seiner Frau Zsuzsa Biro, einer jungen Malerin, die sich an den Beaux-Arts in Budapest kennengelernt hat, will er dank eines in ihrem Land zugesagten Stipendiums in Paris bleiben. In Erwartung eines französischen Visums, das sie nur langsam erreichen, beschloss das Paar, nach Rom zu gehen und reiste nach Italien, wo Hantaï " Piero della Francesca , Masaccio , die blau-schwarze Madonna von Giotto in den Uffizien" entdeckt . Im Herbst kehren sie nach Paris zurück, wo sie erfahren, dass ihr Stipendium endgültig verweigert wurde und sie nach Ungarn zurückkehren müssen. Das ist , wenn sie die Entscheidung zum Aufenthalt in Frankreich machen: zuerst in einem Hotelzimmer in der installierten Ile Saint-Louis und Servandoni Straße , nehmen sie schließlich anpassen Stadt der Blumen , in den 17 - ten Bezirk.

Hantaï entdeckt dort den Louvre , das Musée de l'Homme ( „Das Museum des Menschen war mein Louvre“ war ein von Hantaï häufig verwendeter Ausdruck), Spaziergänge durch die Galerien (insbesondere La Hune , Nina Dausset, Galerie René Drouin ), die Ausstellungen insbesondere: und viele Entdeckungen gemacht Matisse Ausschnitte zeigten zum ersten Mal im Jahr 1949, Max Ernst , Wols , Jean Dubuffet , Picasso , André Masson , usw. Hantaï - nach seinen eigenen Worten - experimentiert dann in alle Richtungen, auf jeder Art von Unterlage, verschiedene Techniken: "Kleben, Reiben, Schaben mit Rasierklingen, Tropfen und sogar Falten" (Hantaï). 1950 wurde er nach seiner Begegnung mit dem Maler Joan Mitchell eingeladen, an einer Gruppenausstellung in der Galerie Huit inmitten amerikanischer Maler ( Jules Olitski , Sam Francis ...) teilzunehmen : es war seine erste Pariser Ausstellung. .

Die surrealistische Zeit (1952-1955)

An seinem dreißigsten Geburtstag hat der 7. Dezember 1952, Hantaï stellt ein kleines, unsigniertes Gemälde-Objekt vor André Bretons Tür , rue Fontaine. An der Fassade der Galerie „L'Étoile Scellée“ vorbeigehend, entdeckt Hantaï dort kurz darauf, dass seine Arbeiten dort ausgestellt und bretonisch bekannt gemacht werden. Dies bietet ihm seine erste persönliche Ausstellung, die im Januar-Februar 1953. André Breton schrieb das Vorwort zum Katalog: "Es ist Simon Hantaï, zu dem die fabelhaften Wesen, die sein Atem mit Leben geschenkt hat, in Prozession sind und die sich in diesen ersten Tagen des Jahres 1953 wie kein anderer im Licht des Unerhörten bewegen move von . ". Hantaï illustriert die erste Ausgabe des brandneuen surrealistischen Magazins Médium . In kritischer Haltung gegenüber der Gruppe verfasste er jedoch mit Jean Schuster den Aufsatz A Abriss mit der Platane (September 1954). Seine theoretische Bedeutung wird durch die Veröffentlichung im Januar 1955 in Nummer 4 der Zeitschrift Medium unterstrichen .

Der Text soll eine heilsame Krise innerhalb der Gruppe provozieren - nicht mehr und nicht weniger, um die surrealistische Malerei zu retten, die in "dem Fortbestehen bestimmter Prozesse" feststeckt und in der Überzeugung, "dass das Bild weiterhin das poetische Vehikel schlechthin ist". , könnte durch einfache Transposition von der verbalen Botschaft zur grafischen Botschaft übergehen“. Der Text schlägt vor, zu den surrealistischen Grundlagen zurückzukehren: nämlich der Definition einer Innenmalerei, befreit durch den psychischen Automatismus der rationalisierenden Psychologie. Als weitere Stimme wird das Werk von Marcel Duchamp , The Bride Exposed by Singles, angeführt. Angesichts der fehlenden Reaktion und der tiefen Meinungsverschiedenheiten über die Ziele jedes Gemäldes entfernte sich Hantaï allmählich von der Gruppe.

Er denkt dann, dass der einzig mögliche Weg die Auflösung der surrealistischen Gruppe ist und will Breton überzeugen. Er schreibt dann mit Jean Schuster einen Text in diesem Sinne: „lange und schwierige Arbeit mit Schuster, um zum Text des Schlusses zu gelangen“ (Hantaï). Das aufgegebene Dokument wurde nicht gefunden.

Die letzte Ausstellung von Hantaï unter dem surrealistischen Label ist Alice im Wunderland (1955), kuratiert von dem Kritiker Charles Estienne . Sie verbindet surrealistische Maler und Maler anderer Strömungen und hebt insbesondere die Werke Hantas als Brücke zwischen surrealistischer Kunst und den modernsten Strömungen (abstrakte Malerei, Körpersprache, Tachismus usw.) hervor. Im März 1955 informierte Hantaï Breton schriftlich über seine Entscheidung, die Gruppe zu verlassen; Breton wollte nichts von der Beziehung zwischen dem Action Painting von Jackson Pollock und der Theorie des automatischen Schreibens erfahren .

Hantaï beginnt eine Reihe von mehr oder weniger provokativen Aktionen, die seiner Meinung nach den endgültigen Bruch mit der Gruppe markieren sollen: "Ich brauchte diese unmögliche Situation, die stürmische Eile, unhaltbar, kompromittierend, unheilbar, obszöner Exzess, rot aufgewühlt vorne" der Augen der Surrealisten und der anderen, nach der Langeweile und dem naiven und nutzlosen Versuch, das Leben der Gruppe zu verändern. " (Hantaï)

Noch immer Stadt der Blumen zog die Familie Hantaï in das größere Studio, das zuvor von Ellsworth Kelly bewohnt wurde, die 1954 in die Vereinigten Staaten zurückkehrte.

Die gestische Periode (1955-1957)

Hantaï verfeinert seit einiger Zeit eine neue Malmethode: Er bemalt zunächst die gesamte Fläche mit leuchtenden Farben, überzieht sie dann mit einer dunklen Fettschicht von Braun bis Schwarz, die er dann einarbeitet. das frische, kratzende es in großen Gesten mit verschiedenen Utensilien (Rasierer, Ersatzteil eines Weckers ...), Schaben, die die Farbe der Farbschicht annehmen. Das Ergebnis ist zugleich ein „ All-Over “ à la Pollock , ein Negativbild (die Linie wird durch Materialabtrag gewonnen) und ein kraftvolles gestisches Gemälde, das dem von Georges Mathieu (entdeckt 1954) umso vergleichbarer ist die Formate sind sehr groß.

Der Einfluss von Pollock und Mathieu kommt in seiner zweiten Privatausstellung Sexe-Prime voll zur Geltung. Hommage an Jean-Pierre Brisset und andere Gemälde von Simon Hantaï (11. Mai-9. Juni 1956) in der Galerie Kléber, bei Jean Fournier, der Beginn einer Zusammenarbeit, die erst nach dessen Tod im Jahr 2006 endete. Hantaï entwarf die Einladungskarte, die ein langes Text-Manifest enthielt, das für seine Ausrichtung auf Kurzgeschichten (Trance, Geschwindigkeit, Selbstaufgabe, Automatismus, Verweise auf Georges Bataille …).

Hantaï nimmt neben Jean Degottex , Judit Reigl und Claude Viseux an der Ausstellung Tensions teil, die von der Galerie René Drouin organisiert wird (Juli-Oktober 1956).

Im Januar 1957, kritisiert Simon Hantaï erneut die Haltung der Surrealisten angesichts des Aufstands in Budapest , insbesondere deren Verwendung im Flugblatt Ungarn, Soleil Levant .

Von 7 bis 27. März 1957, Mathieu und Hantaï organisieren die Zeremonien zum Gedenken an die zweite Verurteilung von Siger von Brabant , eine Reihe von vier Demonstrationen / Aufführungen (unter Vorwand der Verurteilung durch die Kirche von Siger von Brabant , Gegner von Thomas von Aquin , der7. März 1277). Hantaï, der in Wirklichkeit sehr wenig an dem Projekt teilnimmt - sich schnell und endgültig mit Mathieu zerfällt, will die Frage nach der Religion stellen - dem surrealistischen " ultimativen Tabu " für ihn. Die surrealistische Gruppe reagierte effektiv mit der Veröffentlichung des Flugblattes Coup de warning (25. März 1957): „Der Surrealismus wird es nicht zulassen, dass sich der faschistische Klerikalismus auf der theoretischen Ebene entwickelt, geschützt vor dem Geschwafel einiger weniger Maler auf der Suche nach verbalem Gigantismus. ".

Im März 1958, Hantaï stellt aktuelle Gemälde aus. Erinnerung an die Zukunft . Bei dieser Gelegenheit verfasste er sein drittes und letztes Manifest , Confusional Notes, Accelerating and Other Texts for a Non-Reducible „Reactionary“ Vanguard .

Die biblische Periode. Rosa Schrift (1958-1959)

Diese Periode der vollständigen Befragung - bestehend aus etwa zwanzig Leinwänden, von denen eine gute Anzahl zerstört wurde - dreht sich um zwei Hauptwerke, Gemälde 1958-59, bekannt als Ecriture Rose und A Galla Placidia .

Die Rosa Schrift wurde 365 Tage lang (ein ganzes liturgisches Jahr ) durchgeführt: Jeden Morgen kopierte Hantai die täglichen Texte des Missale und fügte eine Reihe von Texten hauptsächlich von Philosophen und Mystikern hinzu . Die Arbeit wurde in Tusche in verschiedenen Farben (rot, grün, lila, schwarz) ausgeführt - je nach liturgischer Zeit sieht es aber rosa aus. Diese rosa Farbe ist in gewisser Weise eine epiphanische Farbe , die vom Maler nicht verwendet wird.

Wenn der Vormittag der Pink Scripture gewidmet war , war der Nachmittag A Galla Placidia gewidmet . Ein Werk von äußerster Finesse, das aus einer unendlichen Vielzahl kleiner Linien in verschiedenen Farben besteht, bietet einen einzigartigen „Samt“, in dem subtile Licht- und Schattentöne spielen. Der Name des Werkes bezieht sich auf das spezifische Farbenspiel der Mosaiken des Mausoleums von Galla Placidia in Ravenna . „Es ist mein Gemälde, ich habe es mir oft angeschaut. Es entgeht mir und beeindruckt mich “ . (Spuk)

Diese beiden Werke markieren einen wichtigen Wendepunkt in Hantaïs Werk:

- der religiöse Aspekt ist offensichtlich ( Pink Script war als Hommage an den Jesuitenpater Gaston Fessard gedacht , A Galla Placidia bezieht sich eindeutig auf die ersten christlichen Mosaiken)

- sie sind völlig abstrakt: kein Motiv, selbst Hintergrund und Form, die während des Kratzens noch klar getrennt sind, bilden ein Ganzes.

- das Format ist riesig: die Blicke von nah und fern sind sehr unterschiedlich (die Frage stellend, was wir sehen)

- die Verwirklichung ist repetitiv, mühsam, einschränkend: wir haben von spirituellen Übungen ( Ignatius von Loyola ), Ritual gesprochen, zumindest können wir von Willensprüfungen sprechen

- sie basieren auf uralten Techniken und stellen sich daher der bildnerischen Tradition konsequent entgegen

- die Linien haben eindeutig nicht mehr die Subjektivität, die sie in allen „gestischen Malereien“ früherer Perioden haben könnten, Hantaïs Malerei entfernt sich weiter von „Selbstausdruck“

- ihre Umsetzung besteht aus kurzen, gebrochenen, fragmentierten, bescheidenen Gesten – ganz anders als die explosiven, donnernden Gesten früherer Arbeiten

- beide erzeugen eine Epiphanie – besonders wenn wir einen Schritt zurücktreten – die einer enthüllten Farbe (Pink) oder gedämpfter Licht- und Schattensplitter. Das Aussehen geht über das hinaus, was auf die Leinwand gelegt wird.

Ihre Bedeutung konnten wir jedoch erst mit Verspätung messen: Hantaï präsentierte Ecriture rose erst 1976 und A Galla Placidia erst 1998, als sie gestiftet wurde (fast 40 Jahre nach ihrer Entstehung!).

Diese Periode wird nicht nur mit diesen beiden Werken aufgelöst. Hantaï hat mehrere Routen gleichzeitig ausprobiert:

- Malerei bekannt als Touches claire , 1958-59, Öl auf Leinwand, 302,5 x 201 cm , Paris, Centre Pompidou, Geschenk des Künstlers 1984, Inv. AM 1984-781.

- Gemälde , 1958-59, Öl und Blattgold auf Leinwand, 239 × 330 cm , Paris, Slg. Teil, der eine Art riesiges monochromes Gold darstellt: Es besteht aus dünnen Goldplatten auf rotem Grund - und greift damit die gotische Technik der Goldtafeln auf. Dieses 1999 erstmals ausgestellte Werk [sic] wird "vom Künstler als Triptychon mit Ecriture Rose und A Galla Placidia betrachtet " .

- Malerei , 1958-59, Öl auf Leinwand, 175 × 275 cm , Coll. Teil ein weiteres Schreiberlebnis, das aus der Ferne einen tintenfarbenen Himmel offenbart.

- Malerei , 1958-59, Öl und Tusche auf Leinwand, 200 × 137 cm , Coll. Teil, ein weiteres Stück Schrift.

- Gemälde , 1959, Öl auf Leinwand, 177,5 × 295,5 cm , Coll. Teil, ist ein Monochrom dünner rot-orangefarbener Schichten, die einen graublauen Hintergrund bedecken, die wir durch Transparenz wahrnehmen.

All diese Fragen sollten jedoch Ende 1959 in der Falttechnik ein Ende finden.

Falten als Methode (1959-1982)

Obwohl in mehreren früheren Arbeiten als ein Prozess unter anderem verwendet, wird das Falten von Hantaï ab 1960 systematisiert: Die Leinwand wird gefaltet, zerknittert, bemalt und dann entfaltet. Die diskontinuierlich aufgetragene Farbe erscheint in Scherben, die über die Fläche der Leinwand verteilt sind und lässt die Reserven auf einer Ebene spielen.

„Malerei existiert, weil ich malen muss. Aber das kann nicht genug sein. Es gibt eine Frage nach der notwendigen Geste. Das Problem war: wie man das Privileg von Talent, Kunst usw. ? Wie trivialisiert man das Außergewöhnliche? Wie wird man außergewöhnlich banal? Falten war eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Das Falten ging nicht aus dem Nichts. Es war einfach notwendig, sich in den Zustand derer zu versetzen, die noch nichts gesehen haben, sich ins Netz zu versetzen. Sie könnten die gefaltete Leinwand füllen, ohne zu wissen, wo die Kante war. Wir wissen nicht mehr, wo es endet. Sie könnten sogar noch weiter gehen und mit geschlossenen Augen malen. "

- Spuk

Ab 1960 lehnte er seine Abstraktionen in Serien ab, mal ganz weiß, mal bunter, roh oder fein, schwebend oder geometrisch, die er bis 1974 fortsetzte.

Die erste Serie heißt:

- The Wall, bekannt als: The Mantles of the Virgin or Marian (1960-62): „Sobald die Leinwand gefaltet ist (oder genauer gesagt, von Kante zu Kante zerknittert), werden die sichtbaren Teile bemalt, bevor sie entfaltet und dann gedehnt werden, wodurch . mit den in Reserve belassenen Bereichen ein vollständiger Raum. Diese Leinwände werden durch einen Buchstaben identifiziert, der der verwendeten Methode entspricht (A für regelmäßig gefaltete Leinwände, B für Monochrome, C für die doppelt gefalteten Leinwände, D für Leinwände, die zuvor mit Farbe bespritzt wurden) und gefolgt von einer Reihe von. “ (Hantai) . Die ganze Serie umfasst 27 Gemälde: 8 my (1960) bunt, 6 mb mehr monochrom (1960-1961), 9 mc (1962) und 4 m (1962).

- La Porte, bekannt als: Les Catamurons (1963-64): In dieser Serie „wird die gefaltete Leinwand bemalt und dann mit einer Schicht weißer Farbe bedeckt; dann werden die vier kanten der leinwand zurückgefaltet und das verbleibende quadrat wird zerknittert und mehrmals neu bemalt. Manchmal werden die vier Seiten gefaltet, ohne bemalt oder vorbereitet zu sein “ (Hantai).

- Mama! Mama! dits: Die später Les Panses (1964-65) genannte Wurst : Diese Serie „spiegelt die Notwendigkeit einer Rückkehr zur embryonalen, zellularen, kosmischen Wurst von Henri Michaux und einer Ablehnung vorgefasster formaler Lösungen wider . Die Leinwand wird an den vier Ecken in einer formlosen Tasche zusammengebunden, bevor sie bemalt und mehrmals gefaltet und dann gespannt wird. Die so erhaltenen Formen schweben in einem unbemalten Raum. » (Hantaï).

1966 nahm Hanta die französische Staatsbürgerschaft an. Die Familie ließ sich in Meun im Wald von Fontainebleau nieder . Hanta hört ein ganzes Jahr mit dem Malen auf.

Meun wird zum namensgebenden Ort der neuen Serie Les Meuns (1967-68): „Die an den vier Ecken und manchmal in der Mitte gebundene Leinwand ist mit einem monochromen Gemälde bedeckt. Weiß, bereits an der Peripherie wichtig, durchdringt nun die Form “ (Hantaï). Tatsächlich sind nicht alle Meuns monochrom, wie wir bis zur Ausstellung 1999 in Münster lange geglaubt haben. Das unbemalte Weiß tritt hier erstmals deutlich hervor und der Kontrast zu den dunklen Allover-Leinwänden der gestischen Zeit ist enorm. Außerdem schätzte Hantaï dieses Weiß zunächst nicht : "Es entsprach nichts" . Plötzlich folgte eine weitere Faltung, um die weißen Flächen zu reduzieren und polychrome Meuns zu erhalten. Hantaï entdeckt jedoch, dass Monochrome unter bestimmten Lichtverhältnissen deutlich eine phänomenale Farbe zeigen (jedoch von einer anderen Art als die rosa Schrift): Zum Beispiel strahlt Meun von einem gelben Monochrom ein rosa Licht aus, also eine Farbe, die nicht direkt verbunden ist zu einem Pigment in der Leinwand, sondern zu einer „sinnlichen und unvorhergesehenen Wirkung“. Eine weitere Konsequenz ist, dass die Leinwand viel „dynamischer“ wird. Das Weiß, das diese Erscheinung ermöglicht, nimmt in Hantaïs Werk einen immer wichtigeren Platz ein. Schließlich, ein weiterer Grund für den Erfolg dieser Serie, scheinen Werke zum ersten Mal in der Lage zu sein, mit Matisses Werken , mit seinen Cutouts, insbesondere seinen Blue Nudes, in Dialog zu treten .

1967 nahm er an der Ausstellung „ Zehn Jahre lebendige Kunst (1955 – 1965) “ der Maeght-Stiftung in Saint-Paul-de-Vence teil , deren erster Preisträger er war.

Gleichzeitig eine Retrospektive, die alle Falten der Gemälde 1960-67 (ab22. Juni beim 31. Juli 1967 in der Galerie Jean Fournier) ermöglicht Hantaï eine Theoretisierung seiner bis dahin hauptsächlich empirisch erlebten Verwendung der Faltung, die Ausdrücke wie „Falten als Methode“, „Netzhautstille“ oder gar „Malen mit Blinden“ radikalisiert ".

Von 21. Dezember 1968 beim 16. März 1969, organisiert die Maeght Foundation eine wichtige persönliche Ausstellung.

Die Ausstellung „For Pierre Reverdy “ von 1969 in der Galerie Jean Fournier präsentiert die ersten Werke der neuen Studienreihe (1969-71): „Die zerknitterte, regelmäßig gefaltete Leinwand erhält ein monochromes Gemälde (rot, blau, grün, lila, schwarz). Nach dem Entfalten erscheinen die Reserveflächen und interagieren mit den gemalten Flächen auf der gesamten Leinwand “ (Hantaï). Zum ersten Mal haben wir eine gewünschte Gleichwertigkeit von Gemaltem und Unbemaltem – „Das Gemalte ist nicht mehr für sich da, sondern aktiviert ausschließlich das Unbemalte. Die Nicht-Beziehung ist die Beziehung ” (Hantaï), verteilt durch die methodischen Variationen eines monochromen Motivs, das sich von Rand zu Rand wiederholt (Rückkehr zum „All-Over“). Andererseits ist die Farbe einheitlich, ohne Qualität und stellt eine neue Ausradierung der Hand dar (im Gegensatz zum „Meun“). Diese Radierung findet ihre Vollendung in der Umsetzung der Studien in Serigraphien, da die Faltenspuren in den weißen Teilen wie in den farbigen Teilen vollständig verschwinden.

Die nächsten beiden Serien heißen Aquarelles (1971) und Blancs (1972–74): „Die Faltung ist so gestaltet, dass die eingeschränkten Farbflächen das Weiß aktivieren und seine Vielfalt an Werten offenbaren. Es sind die farbigen Splitter, die die Rolle spielen, die normalerweise den unbemalten Teilen zugeschrieben wird “ (Hantaï).

Dann folgen die ersten Tabulas (1972–76), vom lateinischen Wort für „Tisch“ oder „Brett“, das auch an die Schürze seiner Mutter erinnert. „In regelmäßigen Abständen platzierte Knoten erzeugen, wenn die Leinwand mit monochromer Farbe bedeckt und dann entfaltet wird, eine Vielzahl kleiner Quadrate oder Rechtecke. Der resultierende Rastereffekt, der durch das Aufplatzen und Eindringen von Weiß in die Farbe an den Schnittpunkten ausgeglichen wird, unterstreicht die Wechselwirkung zwischen Hintergrund, Farbe und Form“ (Hantaï).

1973 zeigte das Kunst- und Industriemuseum Saint-Étienne eine große Retrospektive seiner Werke. Hantaï vollendet einen ersten öffentlichen Auftrag: eine 3 × 14 m große Mauer für ein College in Trappes (heute Youri Gagarin College).

1976, von 26. Mai beim 13. September, es ist die Weihe der bedeutenden Retrospektive „Hantaï“ im National Museum of Modern Art in Paris.

Von Mai 1976, Hantaï hörte für dreieinhalb Jahre auf zu malen. Als gefeierter Maler durchlebte er eine Krise und fragte sich über den Platz der Kunst in der Gesellschaft und seine eigene Rolle angesichts der triumphalen Ökonomie des Kunstmarktes.

„Alles im kulturellen Leben scheint mir der Betrieb von Beaubourg so entmutigend, sogar schmählich zu sein, schlimmer als damals, als ich nach Frankreich kam, aber diesmal sehe ich nicht, woher eine Atemluft kommen könnte. Der Geist des Kompromisses, der Mutlosigkeit, das Fehlen von direktiven Ideen, wenn nicht die Idee eines verallgemeinerten Flohmarktes und des Spaßes. Diesmal sind alle INSIDE und arbeiten für den gleichen Ertrag und produzieren eine Ernte von Abschaum. Da alles gültig [ist] und keine Konsequenzen hat, ist alles nichts. [...] Wie kommt man aus diesem Schlamassel heraus? "

- Spuk

Von 21. Oktober mittig November 1977eine neue Einzelausstellung findet in der Galerie Jean Fournier Paintings and Variable Sets 1976-1977 statt .

August 1979 : Die Familie Hantaï ließ sich in Paris in der Nähe des Parc Montsouris nieder , Meun blieb ihr Landhaus.

1980 hat Hantaï eine neue Reihe von Tabulas in Angriff genommen, die als Tabulas II (1980-82) bekannt sind: Die tabellarischen Module sind größer und interagieren stärker mit dem Weiß des Hintergrunds, wodurch insbesondere große „Sterne“ an den Kreuzungen entstehen. Er erhält den Nationalen Großen Preis für Bildende Kunst.

Die Ausstellung „Simon Hantaï 1960-1976“ im CAPC / Entrepôt Lainé in Bordeaux (1981) bietet die Gelegenheit, riesige Leinwände von bis zu 9 x 15 Metern zu präsentieren.

1982: Hantaï stellt in Osaka , New York aus (André Emmerich Gallery).

Von 13. Juni beim 12. September 1982, eingeladen von Dominique Bozo und Alfred Pacquement , vertritt Frankreich auf der Biennale von Venedig mit 18 riesigen Tabulas, die zwischen 1974 und 1981 produziert wurden. Aber für Hantaï wird diese Veranstaltung eher als Fehlschlag empfunden: sein ursprüngliches Projekt, "alle Wände zu investieren". den Besucher in einen Malraum zu überfluten und einzufangen, uns selbst als Künstler in seinem Atelier absolut einzuschließen“ (Dominique Bozo) ist nicht realisierbar; außerdem sind einige Tabulas nicht auf einem Rahmen montiert - eine Forderung, die Hantaï zeitlebens unermüdlich wiederholte; schließlich müssen die Tabulas den zentralen Raum den Werken von Toni Grand überlassen , was "rückblickend zweifellos [...] ein Fehler war" (A. Pacquement).

Ebenfalls 1982 fand die bedeutende Ausstellung Tabulas Lilas (Galerie Fournier) statt: 5 an die Wände geheftete und zwei weitere an den Boden geheftete Tabulas stellen eine „ extreme Leistung “ dar: große weiße Tabulas, die im Licht am Rand des Gemäldes .weiß und weißer Leinenrücken, zeigen eine phänomenale fliederfarbene Farbe, eine Anspielung auf Goethe und Matisse.

So verkündet Hanta auf dem Höhepunkt der Anerkennung, dass er auf alle öffentlichen Aktivitäten verzichtet und zieht sich zurück. Wie er später erklären wird, "ist es seine Einschreibung durch die Wirtschaft, die ich verlassen habe und vor allem seine Funktion als Füller" (Hantaï).

Der Rückzug (1982-2008)

Fünfzehn Jahre lang war Hantaïs Rückzug vollständig: Er lehnte jeden Ausstellungsvorschlag ab (insbesondere den von Dominique Bozo im Centre Pompidou 1986, Alfred Pacquement 2000 usw.), äußerte sich nicht mehr öffentlich. Die in dieser Zeit (bis 1997) durchgeführten Ausstellungen erfolgen gegen seinen Willen und ohne seine Beteiligung. Er malte noch bis 1985, und sein Pariser Atelier war mit einer Vielzahl von Gemälden gefüllt, die nie gezeigt wurden.

Hantaïs Gesprächspartner sind dann Philosophen (u.a. Hélène Cixous , Gilles Deleuze , Jacques Derrida , Georges Didi-Huberman , Jean-Luc Nancy …), mit denen er sich austauscht und am Schreiben von Büchern teilnimmt. Dann unternimmt Hantaï eine reflexive Arbeit, hauptsächlich an seinen großformatigen Werken von 1981-82: Einige seiner Werke vergräbt er in seinem Garten (er gräbt sie 10-15 Jahre später aus), zerstört andere oder sogar sie Laissée unten, Arbeiten aus dem Jahr 1989). Der Maler Antonio Semeraro , der ihn nun bei seiner Arbeit begleitet, fotografiert einige dieser Sitzungen.

Hanta zerstört eine Vielzahl von Gemälden aus verschiedenen Epochen, sowohl um eine Sortierung vorzunehmen als auch gegen die Kommodifizierung seiner Werke zu protestieren. „Große Reinigung, die Anfang 90 mit der Machete durchgeführt wurde. Also frei von den Kriterien der Institutionen und des Marktes, frei auch gegenüber meiner Arbeit. Kann bleiben oder nicht, ohne dass Kriterien angegeben werden. » (Hantaï).

1996-97 produzierte Hantaï auf Anfrage von Georges Didi-Huberman für ihn 3 Serigraphien für die Ausstellung L'Empreinte im Centre Pompidou, einen Auftakt zur öffentlichen Rückkehr der Ausstellungen von 1998-1999.

November 1997 : Simon Hantaï spendet der Stadt Paris eine große Spende. Es besteht aus 16 Werken aus den Jahren 1958 bis 1991, "fünf große Leinwände, dann zehn weitere kleinformatige" und eine Skulptur. Die fünf großen Werke sind: A Galla Placidia (1958-59), … dell'Orto , mariale md2 (1962), A Enguerrand Quarton. Meun (1968-73), ... del Parto, Tabula (1975), Aux Tabulas Lilas. Tabula (1980). Die Künstlerin bezeichnet diese Arbeiten als „Gemälde der Ungewissheit“ , „Zeugen der Unnachgiebigkeit am Hindernis“ und gibt vor allem für jede von ihnen eine spezifische Note, die unter dem Titel Gift of Paintings zusammengefasst ist . Diese Spende wurde dann 1998 dem Musée d'art moderne de la Ville de Paris übergeben.

Von 7. März beim 21. Juni 1998, nach langem Zögern und mit der Forderung, dass Georges Didi-Hubermans Buch ( Das Starren - Gespräch mit Hantaï ), das Ergebnis ihres zahlreichen Austauschs, anlässlich einer Ausstellung seiner jüngsten Arbeiten erscheinen soll, erklärt sich Hantaï bereit, im Renn Espace ( rue de Lille, Paris) 22 Werke aus seiner eigenen Sammlung, die seinen Werdegang von 1962 bis 1997 nachzeichnen. Vor allem entdecken wir erstmals ausgestellt zehn Gemälde (Kat. 12 bis 21) und Serigraphien (Kat. 22) mit dem Titel Links (1981-1997): Was sind eigentlich die Tabulas , die Bordeaux ausgesetzt sind, aber geschnitten oder sogar für einige durch Leinwände "ergänzt" und auf den Rahmen gespannt. Die Bedeutung, der Anteil, der Platz der leer gelassenen Leinwand ist daher auf dem neuen Format viel wichtiger. In ähnlicher Weise sind auch die Lücken, die von den Falten im ursprünglichen Maßstab hinterlassen werden, viel größer, als wenn sie im Maßstab der endgültigen Leinwand erstellt worden wären. In dieser letzten Serie scheint Hantaï seinen eigenen Rückzug als Maler in seinen eigenen Werken zu vollenden.

Schließlich findet die letzte große Ausstellung zu Hantaïs Lebzeiten von 8. Mai beim 8. August 1999in einem Museum, das er nach einem Treffen mit seinem Kurator Erich Franz auswählte. Diese bedeutende Retrospektive seiner Werke (von 1960 bis 1995) wird im Westfälichen Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Münster veranstaltet . Wir entdecken das goldene Monochrom von 1959 sowie nicht-monochrome Meuns .

Anlässlich der Gemeinschaftsausstellung " Les Fables du Lieu " (Februar-April 2001) in Le Fresnoy in Tourcoing, dessen Kurator Georges Didi-Huberman ist, hat Simon Hantaï aus einer Tabula Lilas von 1982 "von zwanzig Jahren Staub und Tabak verschmutzt" Digitaldrucke auf Leinwand mit dem Namen Shroud (2001) angefertigt. . Der Text von Alain Fleischer beschreibt den Kontext und den Verlauf dieser Errungenschaften: Das Foto der Tabula wird gescannt, mit dem Computer bearbeitet, um "seine graue Projektion, den Fleck dessen, was darin nur Wasser ist. oder Öl, farblos unter" zu erhalten das Pigment “ in 4 Versionen. Diese vier Versionen werden schließlich mit einem Inkjet-Plotter (ganz ähnlich den von Hantaï verwendeten Acrylfarben) auf vier Leinwände im Format der Original-Tabula (301 × 490 cm ) projiziert . Die Ausstellung konfrontiert diese Arbeiten nicht nur mit der Original-Tabula, sondern auch mit drei aus dem Garten des Malers ausgegrabenen, entfalteten, geglätteten und auf einen Rahmen gespannten Gemälden.

Werke von Hantaï wurden im selben Jahr im Centre Pompidou (in einer Ausstellung gegenüber Hantaï und Parmentier ) sowie im Wexner Center for the Arts – Ausstellung „As Painting: Division and Displacement“ (The Ohio State University, Columbus, Ohio).

2003: Hantaï macht eine neue große Schenkung, diesmal an das Centre Pompidou (5 große Gemälde, 12 kleinere Gemälde, von 1950 bis 1986), darunter 2 Mariales, die ersten Catamurons, 1 Tabula und 2 Laissées.

2005 stellte sich die Galerie Jean Fournier den Werken von Hantaï und Rouan . Hantaïs Beteiligung besteht aus zwei Werken von 1964 (Malerei und Mm3) und vor allem in kleinen „Leichentüchern“ genannt Hebel (2004), Hbl oder Hobol . Auf der Kopie des an Jean-Luc Nancy geschickten Katalogs hatte Hantaï geschrieben: "Das einzige, was an mir ist, ist der Titel: Hobol, Hebel oder Habel [...] - Dampf" - "hbl", hebräisches Wort, normalerweise wiedergegeben von "vanity" ("L'Ecclésiaste") und die André Chouraqui mit "Rauch" übersetzt, und auf der Rückseite eines Fotos an der Wand von Meuns Atelier: "In meinen Träumen, ununterbrochen, sehr lange, [ seine Bilder] verschwinden plötzlich, überall, in Sammlungen, in Büchern, spurlos, wenn nicht sogar ein kleiner Unterschied von weniger Schmutz der Orte, die sie geschützt haben. Hebhel“ .

2007 wurde die Ausstellung „ Farbe immer wieder neu aufgenommen. Hommage an Jean Fournier, Kaufmann in Paris (1922 - 2006) “im Fabre Museum in Montpellier enthält viele Werke von Hantaï.

Simon Hantaï starb in Paris am 12. September 2008 bei 85.

Simon und Zsuzsa Hantaï hatten fünf Kinder: Daniel (Mediziner), Marc ( Flötist ), Jérôme ( Gambist ), Pierre ( Cembalist ) und Anna (Dokumentaristin).

Er ist in Abteilung 6 des Friedhofs Montparnasse begraben .

Funktioniert

- Die Verlobten , 1947 , Öl auf Leinwand, 106 × 87,5 cm , Budapest, Magyar Nemzéti Galéria.

- Au Balcon , 1947 , Öl auf Leinwand, 105 × 200 cm , Pécs, Janus Pannonius Museum.

- Gemälde „ die Badenden “ 1949 , 110 × 167 cm , Paris, Privatsammlung.

- Gemälde 1950 - 1951 , Öl auf Leinwand, 85 × 76 cm , MNAM

- Le Revenant , 1952 , Öl auf Leinwand.

- Schau mir in die Augen. Ich suche dich. Jage mich nicht , 1952 , Wachsmalerei und Skelettelemente auf Papier auf Karton aufgezogen, 39,5 × 24 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, Inv. AM 2003-270.

- Die Young Fly D hebt ab , 1953 , 96 × 91 cm , Slg. gehen.

- Das Kollektiv Narcissus , 1953 , 87,5 × 59 × 16 cm , Coll. gehen.

- Femelle-Miroir I , 1953 , Öl auf Leinwand, 165 × 174,5 cm , Galerie Jean Fournier.

- Femelle-Miroir II , 1953 , Öl auf Leinwand, Spiegel, Knochen, 142,5 × 173,7 × 22,5 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, Schenkung von Maurice Gorelli 1990, Inv. B. 1990-199.

- Malerei , 1954 , Öl auf Leinwand, 107 × 142,5 cm , Galerie Jean Fournier.

- Sex-Prime. Hommage an Jean-Pierre Brisset , 1955 , Öl auf Leinwand, 240 × 530 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, Ankauf 1968, Inv. AM 1976-972.

- Malerei , 1957 , Öl auf Leinwand, 138 × 177,7 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou.

- Malerei , 1957 , Öl auf Leinwand, 241 × 426 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou

- Malerei , 1958 , Öl auf Leinwand, 94 × 91 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou.

- Malerei , 1958 , Öl auf Leinwand, 208,5 × 197 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou.

- Souvenir de l'Avenir , 1958 , Öl und Staub auf Leinwand, 136 × 179 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, Inv. AM 1994-62.

- Malerei (Pink Writing) , 1958 - 1959 , schwarze, violette, rote, grüne Tinte, Blattgold auf feiner Leinenleinwand, zwei genähte Teile, 329,5 × 424,5 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, Schenkung der Künstler 1984, Inv.-Nr. AM 1984-783.

- A Galla Placidia , 1958 - 1959 , 326 × 400 cm , Paris, Museum für Moderne Kunst der Stadt Paris, Schenkung des Künstlers 1997.

- Mariale ma1 , 1960 , 227,3 × 210,8 cm , Slg. Gehen.

- Mariale ma3 , 1960 , 293,5 × 209,5 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, Schenkung M. Marcel Nahmias 1982, Inv.-Nr. AM 1982-361.

- Mariale mb6 , 1961 , 214 × 202 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, Schenkung des Künstlers 2003, Inv. AM 2003-96.

- Mariale mc3 , 1962 , 223 × 213 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou.

- Mariale md1 , 1962 , 238 × 212 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou.

- … Dell'Orto, Mariale md2 , 1962 , Öl auf gefalteter Leinwand, 267,5 × 209 cm , Museum für Moderne Kunst der Stadt Paris, Schenkung des Künstlers 1997.

- MM 2 , 1964 , Öl auf Leinwand, 265,5 × 220 cm , Grenoble, Musée de Grenoble, Ankauf 1965.

- MM 17 , 1964 , Öl auf gefalteter Leinwand, 223,4 × 172,3 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, Schenkung M. Marcel Nahmias 1982, Inv.-Nr. AM 1982-362.

- Meun , 1967 , Öl auf Leinwand, 244 × 206 cm , Nîmes, Carré d'art - Museum für zeitgenössische Kunst.

- Meun unsicher , 1967 , Öl und Acryl auf Leinwand, 46 × 37,7 cm , Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, Schenkung des Künstlers 1997.

- Meun , 1968 , Öl auf Leinwand, 200 × 178 cm , Slg. Gehen.

- Meun , 1968 , Öl auf Leinwand, 210 × 186 cm , Slg. Gehen.

- Meun , 1968 , Öl auf Leinwand, 228 × 204 cm , Slg. Gehen.

- In Enguerrand Quarton . Meun , 1968 - 1973 , Acryl auf Leinwand, 259 × 197 cm , Museum of Modern Art der Stadt Paris, Schenkung des Künstlers 1997.

- Studie - Hommage an Pierre Reverdy , 1969 , Acryl auf Leinwand, 251 × 212 cm , Toulon, Musée d'art.

- Weiß , 1973 , synthetische Polymerfarbe auf Leinwand, 305,3 × 466,5 cm , New-York, The Museum of Modern Art.

- Tabula , 1974 , Öl auf Acryl auf Leinwand, 300 × 574 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou.

- ... del Parto, tabula , 1975 , Acryl auf gefalteter Leinwand, 255 × 320 cm , Museum für Moderne Kunst der Stadt Paris, Schenkung des Künstlers 1997.

- Tabula , 1980 , Acryl auf Leinwand, 285,6 × 454,5 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, Ankauf 1982, Inv. AM 1982-51.

- Tabula , 1980 , Acryl auf Leinwand, 233 × 370 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou.

- Tabula , 1981 , Acryl auf Leinwand, 264,5 × 448 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou.

- Tabula lila , 1982 , Acryl auf Leinwand, 290 × 470 cm , Kol. gehen.

- Links 1981 - 1991 , Acryl auf Leinwand, 41 × 33 cm , Museum für Moderne Kunst der Stadt Paris, Schenkung des Künstlers 1997.

- Links 1981 - 1995 , Acryl auf Leinwand, 360 × 234 cm , Coll. gehen.

- Links 1981 - 1995 , Acryl auf Leinwand, 309 × 230 cm , Paris, Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, Schenkung des Künstlers 2003, Inv. AM 2003-105.

Persönliche Ausstellungen

- 1953

- Januar: „Simon Hantaï“, Galerie A l'Etoile scellée, Paris

- 1956

- vom 11. Mai bis 9. Juni: „Sexe-Prime. Hommage an Jean-Pierre Brisset und andere Gemälde von Simon Hantaï. », Galerie Kléber, Paris

- 1957

- vom 7. bis 27. März: „Die Zeremonien zum Gedenken an die zweite Verurteilung von Siger de Brabant“, Galerie Kléber, Paris

- 1958

- vom 3. bis 30. März: „Neuere Gemälde. Souvenir de l'Avenir ”, Galerie Kléber, Paris

- 1959

- vom 10. bis 30. März: „Simon Hantaï: Gemälde 1949-1959“, Galerie Kléber, Paris

- 1961

- März: "Simon Hantaï: Malerei auf Papier vor 1955 und kleine Formate", Galerie Kléber, Paris

- 1962

- Mai - Juni, „Simon Hantaï: Peinture Mariales“, Galerie Kléber, Paris

- 1967

- Juni: „Simon Hantaï: Gemälde 1960-1967“, Galerie Jean Fournier & Cie, Paris

- 1968

- 15. bis 30. Juni: „Simon Hantaï: Aktuelle Malerei“, Galerie Jean Fournier & Cie, Paris

- vom 21. Dezember bis 16. März: „Hantaï“, Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence

- 1969

- vom 19. Juni bis 26. Juli: „Simon Hantaï: Für Pierre Reverdy. Studien ”, Galerie Jean Fournier & Cie, Paris

- Oktober: „Studienpräsentationen“, Museum für dekorative Kunst, Paris

- 1970

- April: „Studien für eine Wand“, ARC, Musée d'art moderne de la Ville de Paris , Paris

- Oktober-November: „Hantaï: Paintings, 1960-70“, Pierre Matisse Gallery, New York

- 1971

- 22. Juni – Juli: „Simon Hantaï. Falten als Methode: sieht über 10 Jahre aus “, Galerie Jean Fournier, Paris

- 1972

- vom 14. April bis 13. Mai 1972: „Aquarelles“, Galerie Jean Fournier, Paris

- 1973

- November-Dezember: „Hantaï“, Museum für Kunst und Industrie, Saint-Étienne

- 1974

- vom 22. Februar bis 9. März: „Blancs I, hauptsächlich fünf Gemälde aus dem Sommer 1973“, Galerie Jean Fournier, Paris

- vom 13. März bis 6. April: „Blancs II, Arbeit nach diesen Gemälden“, Galerie Jean Fournier, Paris

- 1975

- vom 12. Juni bis 12. Juli: „Hantaï 1974“, Galerie Jean Fournier, Paris

- Oktober: „Aquarelle“, Galerie Vega, Lüttich

- Oktober-November: „Gemälde und Aquarelle 1971-1975“, Pierre Matisse Gallery, New York

- Oktober: „Aquarelle“, Galerie du Fleuve, Bordeaux

- 1976

- vom 26. Mai bis 13. September: „Hantaï, Retrospektive“, National Museum of Modern Art - Centre Georges-Pompidou, Paris

- vom 20. Juni bis 16. Juli: „Aquarelles“, Galerie Mailliard, Saint-Paul de Vence

- 1977

- 21. Oktober - Mitte November: „Gemälde und variable Sets 1976-1977“, Galerie Jean Fournier, Paris

- 1978

- von 1 st April bis 15. Mai 1978: "Hantaï: tabulas" Louisiana Museum, Humlebaek (Dänemark)

- 1979

- 4. Juni bis 14. Juli: „Gemälde“, Galerie Ziegler, Zürich

- 1980

- vom 14. Oktober bis 15. November: „Tabulas, Recent Suite“, Galerie Jean Fournier, Paris

- 1981

- Mai-Juni: „Gemälde 1980-1981“, Abtei Sénanque, Sénanque

- vom 15. Mai bis 29. August: "Simon Hantaï, 1960-1976", Lager Lainé, CAPC, Bordeaux

- 1982

- 8. bis 27. Februar: „Simon Hantaï, Gemälde 1960-1980“, Kasahara Gallery, Osaka

- 6. bis 27. Februar: „Simon Hantaï“ Tabulas „1980-1981“, André Emmerich Gallery, New York

- vom 13. Juni bis 12 „Simon Hantaï“ September, Venedig, 40 th Biennale in Venedig, Französisch Pavillon

- vom 17. Juni bis 17. Juli: „Tabulas lilas“ (Untertitel „Le Deuil de Venise“), Galerie Jean Fournier, Paris

- 1983

- vom 5. Februar bis 19. März: „Hantaï“ Marseille, Arca

- 1984

- vom 9. Februar bis 22. April: "Simon Hantaï", Cluses, Kunstzentrum von Flaine

- vom 28. November bis 27. Januar 1985: „Hantaï: Falten als Methode“, Galerie Marika Marghescu, Hannover

- 1985

- vom 11. August bis 29. September: "Simon Hantaï", French Institute of Scotland, Edinburgh

- die 1 st bis 17. Oktober: "Simon Hantaï" Kultur Delegation Royal Northern College of Music, Manchester

- vom 21. Oktober bis 15. November: "Simon Hantaï", Französisches Institut des Vereinigten Königreichs, London

- 1988

- "Präsentation von Werken von Hantaï", Galerie Jean Fournier, Paris

- 1992

- vom 28. Oktober bis 12. Dezember: „Simon Hantaï“, Galerie Katia-Granoff, Paris

- 1994

- vom 16. April bis 13. Juni 1994: "Simon Hantaï und die Sammlung Robert Nahmias", Musée Matisse, Nizza

- Oktober: „Simon Hantaï“, Galerie Katia-Granoff, FIAC, Paris

- 1997

- „Donation Simon Hantaï“, Museum für Moderne Kunst der Stadt Paris

- 1998

- vom 7. März bis 21. Juni: „Laissées“ und andere Gemälde, Renn Espace, Paris

- vom 21. Juni bis 27. September: "Hantaï, Sammlungen des Centre Georges-Pompidou, National Museum of Modern Art und andere französische öffentliche Sammlungen", Museum of Modern Art, Céret

- 1999

- vom 8. Mai bis 8. August: "Simon Hantaï, Werke von 1960 bis 1995", Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster

- „Simon Hantaï“, Galerie Katia-Granoff, Paris

- 2001

- vom 17. Januar bis 19. März: „Simon Hantaï - Michel Parmentier“, aus den Sammlungen des National Museum of Modern Art, Centre Pompidou, Paris

- 11. Mai - Juni: „Vier Digitaldrucke auf Leinwand von Simon Hantaï“, Galerie Jean Fournier, Paris

- 2004

- vom 2. Oktober bis 6. November 2004: „Signe-Geste-Ecriture, Degottex / Hantaï“, Galerie L'Or du temps, Paris

- 2005

- vom 24. März bis 30. April: „Simon Hantaï – Gespräch – François Rouan“, Galerie Jean Fournier, Paris

- 2007

- 5. bis 30. Juni: „Simon Hantaï - Judit Reigl“, Galerie Malingue, Paris

Posthum;

- 2010

- "Simon Hantai: Not For Sale", Paul Rodgers / 9W, New York

- vom 19. März bis 24. April: „Simon Hantaï“, Paul Kasmin Gallery, New York.

- vom 8. April bis 22. Mai: „Simon Hantaï“, Galerie Jean Fournier, Paris

- 2012

- vom 11. Oktober bis 24. November: „Panses 1964-1965 Simon Hantaï“, Galerie Jean Fournier, Paris

- 2013

- „Go Figure / Ground“, Paul Rodgers / 9W, New York

- 8. Mai bis 15. Juni: „Simon Hantaï“, Paul Kasmin Gallery, New York.

- vom 22. Mai bis 9. September: "Simon Hantaï", National Museum of Modern Art - Centre Pompidou, Paris: erste posthume Retrospektive des Werks von Simon Hantaï, die Ausstellung umfasst mehr als 130 Werke, darunter Ecriture Rose und A Galla Placidia , gebracht zum ersten Mal seit ihrer Gründung zusammen. Die Kuratoren der Ausstellung werden Dominique Fourcade , Isabelle Monod-Fontaine und Alfred Pacquement anvertraut .

- 2014

- vom 12. Februar bis 11. Mai 2014: „Simon Hantaï“, Académie de France in Rom - Villa Medici, Rom

- vom 9. Mai bis 31. August 2014: „Hantai“, Ludwig Muzeum, Budapest

- 2015

- vom 28. April bis 26. Juni 2015: „Simon Hantaï - Pliage: the first Jahrzehnt“, Mnuchin Gallery, New York

- vom 13. Mai bis 9. Juli 2015: „Simon Hantaï - Meuns“, Guttklein Fine Art, Paris

- vom 15. Oktober bis 28. November 2015: „Simon Hantaï - Regard sur some Tabulas“, Galerie Jean Fournier, Paris

- vom 22. Oktober bis 5. Dezember 2015: „Simon Hantaï - Blancs“, Paul Kasmin Gallery, New York

- 2016

- vom 22. Januar bis 5. März 2016: „Simon Hantaï“, Timothy Taylor Gallery, London

- 2017

- vom 14. Dezember bis 20. Januar 2018: "Simon Hantaï - Paris, 1948-1955", Galerie Jean Fournier, Paris

Schriften und Korrespondenz

Das Symbol ![]() zeigt an, dass das Werk als Quelle für das Schreiben dieses Artikels verwendet wurde.

zeigt an, dass das Werk als Quelle für das Schreiben dieses Artikels verwendet wurde.

Texte, Tests, Manifeste

in chronologischer Reihenfolge-

Simon Hantaï und Jean Schuster , „ Ein Abriss der Platane “, Medium Kommunikation surréaliste , n o 4,Januar 1955, s. 58-62

- Simon Hantaï , Einladungskarte zur Sexe-Prime- Ausstellung . Hommage an Jean-Pierre Brisset und andere Gemälde von Simon Hantaï , Paris, Galerie Kleber,1956

- Simon Hantaï , Accelerating Confusional Notes und andere Texte für eine nicht reduzierbare „reaktionäre“ Avantgarde , Einladungskarte zur Ausstellung Recent Paintings. Souvenir de l'Avenir , Paris, Galerie Kleber,1958wieder aufgenommen in " Open the support ", La Part de l'œil: Revue de Thought des arts plastic , n o 20, 2004-2005, p. 27-53

-

Simon Hantaï , "Interviews und Zeugnisse über das gemalte Werk von Henri Michaux " , in Henri Michaux, Les Cahiers de l'Herne, Nr. 8 , Paris,1966

-

Simon Hantaï , „Geschenk von Gemälden - Notizen von Simon Hantaï“ , im Katalog der Schenkung von Simon Hantaï an das Museum für Moderne Kunst der Stadt Paris im November 1997 , Paris,1998, s. 23-44

-

Simon Hantaï , „Biografie“ , im Katalog der Schenkung von Simon Hantaï an das Museum für Moderne Kunst der Stadt Paris im November 1997 , Paris,1998, s. 46. Es befindet sich – insbesondere aber für die folgenden Jahre bis zu seinem Tod fertiggestellt – sowohl auf dem Gelände der Galerie Jean Fournier als auch im Anhang des Katalogs zur Ausstellung Panses 1964-1965 (2012) .

- Simon Hantaï , „Pour Debord“ , in Surréaliste et situationnistes: vies parallèles , Paris, Dilecta,2006, s. 146

Korrespondenz

in chronologischer Reihenfolge der Veröffentlichung- Jacques Derrida , Simon Hantaï und Jean-Luc Nancy , Kenntnis der Texte: Lesen eine unleserliche Handschrift (Correspondance) , Paris, Galilee,2001

- Simon Hantaï und Hélène Cixous , "HCSH Lettres" , in Hélène Cixous, Le aprier de Simon Hantaï, Anagrammes , Paris, Galiléé,2004 (enthält im Anhang 10 Briefe von Hantaï an den Autor).

-

Simon Hantaï und Jean-Luc Nancy , Niemals das Wort "Schöpfer" ... (Korrespondenz 2000-2008) , Paris, Galiléé,2013

Literaturverzeichnis

Das Symbol ![]() zeigt an, dass das Werk als Quelle für das Schreiben dieses Artikels verwendet wurde.

zeigt an, dass das Werk als Quelle für das Schreiben dieses Artikels verwendet wurde.

Monographien

in chronologischer Reihenfolge-

Geneviève Bonnefoi , Hantaï , Beaulieu-en-Rouergue, Editionen des Kulturvereins der Abtei Beaulieu-en-Rouergue,1973

-

Anne Baldassari , Simon Hantaï , Paris, Editions du Centre Pompidou,1992( ISBN 978-2-85850-661-3 )

-

Georges Didi-Huberman , Der Stern. Gespräch mit Hantaï , Paris, Éditions de Minuit ,1998, 123 S. ( ISBN 978-2-7073-1630-1 )

- Dominique Fourcade , Ohne Lasso und ohne Blitz , Paris, POL,2005

- Ágnes Berecz , Kontinuität und Bruch. Das Werk von Simon Hantaï im Kontext der Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg, Diplomarbeit bei Marina Vanci-Perahim, Universität Paris I-Panthéon Sorbonne ,2006

- (en) Molly Warnock , Thought by Painting: The Early Work of Simon Hantaï , Dissertation betreut von Michael Fried, Johns Hopkins University ,2008

- Dominique Fourcade , Für Simon Hantaï ,2008enthalten in Dominique Fourcade , Manque , Paris, POL,2012

-

Alain Fleischer , Simon Hantaï. Auf dem Weg zum makellosen Fußabdruck , Ennetières-en-Weppes, Invenit-Ausgaben,2011( ISBN 978-2-918698-24-1 )

-

Molly Warnock ( übers. aus dem Englischen) Think Paint Simon Hantaï , Paris, Gallimard ,2012, 282 S. ( ISBN 978-2-07-013208-9 )

-

(en + hu + fr) Ágnes Berecz , „Aufstieg und Rückzug: Simon Hantaï, 1949-1959“ , in Simon Hantaï, Band 1, 1949-1959 , Budapest, Éditions Kálmán Mákláry Fine Arts,2012

- (en + hu + fr) Ágnes Berecz , „Knots and folds: Simon Hantaï, 1960-2001“ , in Simon Hantaï, Band 2, 1960-2001 , Budapest, Éditions Kálmán Mákláry Fine Arts,2013

- (en) Molly Warnock , Simon Hantaï and the Reserves of Painting , Pennsylvania State University Press,2020, 280 S. ( ISBN 978-0271085029 )

Ausstellungskataloge

in chronologischer Reihenfolge- Katalog zur Ausstellung in Saint-Etienne (1973): Daniel Abadie und Alfred Pacquement , Hantaï , Saint-Etienne, Museum of Art and Industry

- Katalog der MNAM-Ausstellung (1976): Pontus Hultén (Einleitung), François Mathey (Vorwort), Dominique Fourcade und Marcelin Pleynet , Simon Hantaï Retrospektive , Paris

- Katalog der CAPC-Ausstellung (1981): Jean-Louis Froment , Marcelin Pleynet und Jean-Marc Poinsot , Simon Hantaï , Bordeaux, Musée d'art contemporain de Bordeaux

- Katalog zur Ausstellung der Biennale Venedig (1982): Dominique Bozo (Einleitung) und Yves Michaud , Simon Hantaï

- Katalog der Schenkung von Simon Hantaï an das Museum für Moderne Kunst der Stadt Paris (1998): Suzanne Pagé , Alain Cueff und Marcelin Pleynet , Schenkung Simon Hantaï , Paris,1998( ISBN 978-2-36511-031-0 ). Dieser Katalog enthält die Notizen von Simon Hantaï zu den 16 gegebenen Werken sowie seine von ihm verfasste Biografie.

- Katalog zur Ausstellung im Renn Espace (1998): Alfred Pacquement und Pierre Wat , Beaux Arts Magazine , Hors-Série Hantaï.

- Katalog zur Ausstellung im Westfälischen Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Münster (1999): (de) Klaus Bussmann (Vorwort), Heinz Knobeloch , Erich Franz , Alfred Pacquement und Simon Hantaï , Simon Hantaï: Werke von 1960 bis 1995 , Münster, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte,1999( ISBN 3-88789-131-7 )

- Ausstellungskatalog Simon Hantaï - Gespräch - François Rouan (2005): Hubert Damisch , Simon Hantaï und François Rouan , Simon Hantaï - Gespräch: François Rouan , Paris, Lienart,2005

- Katalog der Ausstellungen der Galerie Paul Kasmin und der Galerie Jean Fournier (2010): Molly Warnock , Simon Hantaï , Paris,2010.

- Katalog zur Ausstellung Panses 1964-1965 in der Galerie Jean Fournier (2012): Molly Warnock and Karim Ghaddab ( übersetzt aus dem Englischen), Panses 1964-1965 , Paris, Galerie Jean Fournier / Lienart,2012, 63 S. ( ISBN 978-2-35906-088-1 )

- Katalog zur Ausstellung im Centre Pompidou (2013): Dominique Fourcade ( Hrsg. ), Isabelle Monod-Fontaine ( Hrsg. And Chronology ), Alfred Pacquement ( Hrsg. ), Georges Didi-Huberman , Marcelin Pleynet , Ágnes Berecz , Eric de Chassey , Daniel Buren (Aussagen), Jean-Michel Meurice (Aussagen), Pierre Buraglio (Aussagen), François Rouan (Aussagen) und Bénédicte Ajac (Chronologie), Simon Hantaï , Paris, Centre Pompidou,2013( ISBN 978-2-84426-597-5 und 2-84426-597-9 )

- Katalog zur Ausstellung in der Villa Médicis (2014): (it + fr) Eric de Chassey , Simon Hantaï , Drago,2014, 64 S. ( ISBN 978-88-98565-02-3 )

- Katalog zur Ausstellung im Ludwig Muzeum (2014): (hu + en) Archives Simon Hantai ( empf. Julia Fabényi), Hantai , Budapest, Ludwig Muzeum,2014, 211 S. ( ISBN 978-963-9537-44-6 )

- Ausstellungskatalog Simon Hantaï - Pliage: das erste Jahrzehnt (2015): (en) Alfred Pacquement und Robert Storr ( vorzugsweise Daniel Hantaï), Simon Hantaï: Pliage: das erste Jahrzehnt , New York, Mnuchin Gallery,2015, 84 S. ( ISBN 978-0-9892909-5-1 )

- Katalog zur Ausstellung Simon Hantaï - Meuns 1967-1968 (2015): Rémi Labrusse , Rose / lilas, et les Meuns , Paris, Guttklein Fine Art,2015, 52 S. , s. 7-21

- Katalog zur Ausstellung Simon Hantaï - Blancs (2015): (en) Marcelin Pleynet , Molly Warnock und Alex Bacon , Simon Hantaï: Blancs , New York, Paul Kasmin Gallery,2015, 82 S. ( ISBN 978-0-9886613-8-7 )

- Katalog zur Ausstellung Simon Hantaï - Paris, 1948-1955 (2017): Marc Donnadieu , Simon Hantaï: Paris, 1948-1955 , Paris, Galerie Jean Fournier,2017, 44 S. ( ISBN 978-2-9562280-0-4 )

Andere Bücher, Artikel

in alphabetischer Reihenfolge des Autors- Teil von The Eye , Thinking Annual Review of Arts n o 20, Brüssel, 2004-2005

ABADIE, Daniel

- "Die Reserven der Malerei" , in Hantaï , Ausstellungskatalog Saint- catalogtienne , Museum für Kunst und Industrie (1973)

BONNEFOI, Geneviève

- " Eine außerordentliche Arbeit von Simon Hantaï ", Les Lettres Nouvelles , n o 6,8. April 1959, s. 31-34

BERECZ, gnes

- „Le temps de nouer“ , in Simon Hantaï, Katalog zur Ausstellung im Centre Pompidou (2013) , S. 235-243

- „Ärmliche Malerei. Die Siebdrucke von Simon Hantaï ” , in Simon Hantaï, Katalog der Ausstellung im Centre Pompidou (2013) , S. 245-253

- Abstraktion mit oder ohne Begründung , Paris, Gallimard , Coll. "Kunst und Künstler",2017, 267 S. ( ISBN 978-2-07-269334-2 ) , p. 70-73, 143, 179, 215

- Nach dem Ende: Aussetzung und Wiederaufnahme der Malerei in den 1960er und 1970er Jahren , Paris, Klincksieck ,2017, 265 S. ( ISBN 978-2-252-04099-7 ) , p. 157-158

- Wörterbuch des Surrealismus , Paris, Editions du Seuil,1996

CUEFF, Alain

- „Simon Hantaï - die Falte des Horizonts der Falte“ , im Katalog der Schenkung von Simon Hantaï an das Museum für Moderne Kunst der Stadt Paris im November 1997 , S. 6-12

- „Begegnung im Feld / Rückwärtsaufnahme. Malerei, die der Erklärung bedarf “ , im Katalog der Ausstellung Simon Hanta Con - Gespräch - François Rouan (2005)

- Le Pli: Leibniz und der Barock , Paris, Les Éditions de Minuit ,1988

- „ Malerei und Surrealismus ist heute wie gestern “, Kampf , n o 15,7. März 1955

- "Ein Pinselstrich ist gedacht" , im Katalog zur Ausstellung im MNAM (1976)

- „ Atmen in der Malerei nach Hantai “ Kritik XXXVI , n o 408,Mai 1981

- „Hantaï, une exposition“ , in Simon Hantaï, Katalog zur Ausstellung im Centre Pompidou (2013) , S. 19-200

FOURCADE, Dominique - MICHAUD, Yves

-

" Les Lilas tabulas de Simon Hantaï ", Kritik , n o 425,Oktober 1982, s. 886-889

GHADDAB, Karim

- „Les Panses de Simon Hantaï oder Malerei dazu“ , im Katalog zur Ausstellung Panses 1964-1965 (2012) , S. 33-47; " Verfügbar auf der Website der Galerie Jean Fournier " ( konsultiert am 10. August 2013 )

LERNER, Ben

- (de) „ Letter from New-York “ (abgerufen am 13. August 2013 ) (28. Juni 2010)

-

„ Hantaï jüngste Gemälde “, Artpress Hors-Série , n o 16,1995, s. 154-156

SEITE, Suzanne

- „Gemäldegeschenk“ , im Katalog der Schenkung von Simon Hantaï an das Museum für Moderne Kunst der Stadt Paris im November 1997 , S. 3-5

- „Die Faltung als Methode“ , in Hantaï , Ausstellungskatalog Saint-Étienne, Museum für Kunst und Industrie (1973)

- „Une fin de silent“ , im Katalog zur Ausstellung im Renn Espace (1998) , S. 3-4

- „1982: Simon Hantaï zieht sich zurück“ , in Simon Hantaï, Katalog zur Ausstellung im Centre Pompidou (2013) , S. 201-209

- "Die Aufhebung und Interpretation der Zeichen oder Die Mäntel der Jungfrau" , im Katalog der Ausstellung im MNAM (1976)

- „Perspektiven der Zeit im Werk von Simon Hantaï“ , im Katalog der Schenkung von Simon Hantaï an das Museum für Moderne Kunst der Stadt Paris im November 1997 , S. 14-21

- „Simon Hantaï: schriftliche Malerei und gemalte Schrift“ , in Simon Hantaï, Katalog zur Ausstellung im Centre Pompidou (2013) , S. 227-233

RATCLIFF Carter

- (de) „ Hantaï in Amerika “ (abgerufen am 12. August 2013 ) (6. Dezember 2008)

RODGERS Paul

- (de) „ Eine Einführung in die Faltmethode von Simon Hantaï “ (Zugriff am 12. August 2013 ) (25. März 2009)

- (en) „ Simon Hantaï & Andy Warhol – Das Schicksal der modernen Kunst in der Ära nach dem zweiten Weltkrieg “ (Zugriff am 13. August 2013 ) (20. Juli 2010)

-

„Zurück zum Bild (Hantaï: Laissées und andere Gemälde)“ , in Notes de consult , Paris, Galilee, coll. "Schriften / Zahlen",2011( ISBN 978-2-7186-0847-1 ) , p. 160-163

- „Fragen an Simon Hantaï“ , in Anmerkungen , Paris, Galilee, Coll. "Schriften / Zahlen",2011( ISBN 978-2-7186-0847-1 ) , p. 173-177

WARNOCK, Molly

-

"Notes on the modernism of Simon Hantaï" , in Simon Hantaï, Katalog der Ausstellungen der Galerie Paul Kasmin und der Galerie Jean Fournier (2010). Dieser Text wird im letzten Kapitel „Coda: Falten als Methode“ aufgegriffen und weiterentwickelt , in Molly Warnock, Penser la peinture: Simon Hantaï , S. 211-235

- (en) “ Engendering pliage: Simon Hantaï's Meuns ” , nonsite.org Ausgabe # 6 (Zugriff am 29. Mai 2013 ) (1 st Juli 2012)

- „Siebzehn Zellen für Simon Hantaï“ , im Katalog der Ausstellung Panses 1964-1965 (2012) , S. 13-28 ; “ Verfügbar auf der Website der Galerie Jean Fournier ” (abgerufen am 11. August 2013 )

- Vielfältige Adresse: Simon Hantaïs Arbeitszimmer , Artforum,Oktober 2012

- Simon Hantaï im Centre Pompidou , Artforum,September 2013

WAT, Pierre

- „Meeting with Hantaï“ , im Katalog der Ausstellung im Renn Espace (1998) , S. 7-13

Filmografie, Videos

- Jean-Michel Meurice , in Zusammenarbeit mit Alfred Pacquement, Des Formes et des couleurs , 1974, 19 Min

- Jean-Michel Meurice , Simon Hantaï oder Netzhautstille , 1977, Filmaufnahme in Meun, Sommer 1976, im Atelier des Künstlers, 58 min

- Pierre Desfons, Béatrice Caufman, in Zusammenarbeit mit Dominique Fourcade , Simon Hantaï, Maler , Sammlung „Expression“, 1981, 14 Min., verfügbar auf der Website „ INA “ (Konsultation am 17. Mai 2013 )

- Didier Semin (Konzeption), J.-P. Gras (Produktion), " Simon Hantaï, 1984 " (Beratung am 29. Mai 2013 ) , 1984, gedreht anlässlich der Ausstellung "Hantaï", Flaine, Centre d'art , 8 Minuten

- (hu) „ Hommage an Hantai “ , 2008, 26 min

- Präsentation der Ausstellung Simon Hantaï und Judit Reigl von Agnès Berecz (2012): (hu) „ erster Teil “ , 61 min; " Zweiter Teil " , 49 min

- Videos auf Ungarisch zur Ausstellung Simon Hantaï, Judit Reigl und François Fiedler (2012): (hu) „ erster Teil “ , 3 min, „ zweiter Teil “ , 4 min

- (hu) " Ungarische Erstausgabe der Monographie von Agnès Berecz " , 2012, 3 min

- (hu) „ Interview mit Zsuzsa Hantaï anlässlich der Ausstellung im Centre Pompidou “ , 2013, 26 min

Hinweise und Referenzen

- 8, rue Saint-Julien-le-Pauvre , Paris

- Vorwort aus Le Surréalisme et la peinture , Gallimard, 1965.

- S. Hantaï und J. Schuster, Ein Abriss mit der Platane , S. 59

- Le Figaro Littéraire , 17. November 1956.

- José Pierre in Le Surréalisme, gerade , Nummer 5, 1959, S. 64 & Clébert, Wörterbuch des Surrealismus , p. 303

- Ausstellung Malerei nach Abstraktion im Museum of Modern Art der Stadt Paris

- vgl. Titel der Ausstellung 1971 in der Galerie Jean Fournier

- "Alles muss wirklich von Grund auf neu beginnen: mit Zellen, Pflanzen, Mönchen, Proto-Tieren: dem Alphabet des Lebens. [...] Das Gesicht, ein anderer Flüchtling, es ist notwendig, dass es in die Zelle zurückkehrt. Jetzt sofort. Die Zelle kann noch die Welt retten, sie allein, eine kosmische Wurst, ohne die wir uns nicht mehr wehren können. Es ist jedoch gut sichtbar. » H. Michaux, Vents et dusières (1962), Gesamtwerk, III, Sammlung Pléiade, Gallimard, Paris, p. 204 ; Hantaï wird diese Passage in einem Interview mit G. Bonnefoi zitieren, das für den Cahier de L'Herne Henri Michaux (1966), hrsg. Das Taschenbuch S. 459-460

- Molly Warnock, Anmerkungen zur Moderne von Simon Hantaï (2010)

- im Vorwort zum Ausstellungskatalog

- Dominique Fourcade , Yves Michaud Les tabulas lilas de Simon Hantaï , Kritik, Nr. 425, Oktober 1982, S. 886-889

- Einige dieser Fotografien erscheinen im Katalog der Ausstellung im Renn Espace (1998) , S. 4,12-13

- andere zeigt die Sitzung vom 3. August 1995 in Artpress, Hors-Série Nummer 16, 1995, S. 154-156

- real hapax im Werk von Hantaï: Stele, in memory of Denis (1984), Leinwand, Holz, 138 × 50 × 50 cm

- siehe auch François Rouan, Retour sur image (Hantaï: Laissées and other Paintings) in Notes de consult , Paris, Galilee, 2011 p. 160-163

- genau datiert '1981-89' (Kat.12-14) oder '1981-94' (Kat.15-19) oder sogar '1981-95' (Kat.21-22) und '1981-97 'für Siebdruck (Kat.22); Abbildungen im Katalog zur Ausstellung im Renn Espace (1998) , S. 4,12-13 der Zahlen 12, 13, 16, 20 und 21

- Catherine Millet , Hantaï, neuere Gemälde , in Artpress, Hors-Série Nummer 16, 1995, S. 154-156

- mit Pascal Convert , Claudio Parmiggiani , Giuseppe Penone und James Turrell

- Mariale (1963) Inv.-Nr. AM 2003-95 und mb6 (1961) Inv.-Nr. AM 2003-96 vgl. Simon Hantaï, Katalog zur Ausstellung im Centre Pompidou (2013) Kat.61

- Inv. AM 2003-97 vgl. Simon Hantaï, Ausstellungskatalog im Centre Pompidou (2013) Kat.70

- Inv. AM 2003-103

- Inv. AM 2003-104 und Inv.-Nr. AM 2003-105 vgl. Simon Hantaï, Katalog zur Ausstellung im Centre Pompidou (2013) Kat.131

- José Pierre, L'Univers surréaliste , Somogy, 1983, p. 258

- Die Schürze ,5. Februar 2010

Bibliographische Referenzen

- p. 23

- p. 19

- p. 10

- p. 11

- p. 22-23

- Für ein Beispiel für ein zerstörtes Werk vgl. illust. s. 60

- p. 14

- Bild p. 9

- Abb. s. 21

- p. 29

- p. 32-33

- p. 36

- p. 40-41

- p. 37

- Abb. p. 35

- p. 12-13

- Titelbild, sowie S. 45

- Abb. s. 50

- Abb. s. 58-59

- Abb. s. 62

- Abb. s. 36

- Biografie , S. 46

- p. 24

- p. 40

- p. 32

- p. 4

- p. 5

- p. 22-23

- Anmerkung von Hantaï p. 24 und Abb. s. 42

- Hinweis p. 26 , Abb. s. 27

- Hinweis und Abb. s. 38

- Hinweis p. 28 , Abb. s. 29

- Hinweis p. 30 , Abb. s. 31

- Bekanntmachung von Hantaï und illus. s. 42

- p. 9-10 : „Hantai hat sich lange Zeit geweigert, zu ‚kommunizieren'. Sehr selten sind die seinem Werk gewidmeten Werke, bei denen die Gründe für Rückzug, Zurückhaltung und Schweigen nicht sofort in den Vordergrund treten. Abwesenheit, Stille seit zehn Jahren, lesen wir zum Beispiel bei der Eröffnung einer vor fünf Jahren verfassten Monografie. Rückzug und Stille, das hörten wir auch bei der Eröffnung eines 1976 entstandenen Films. Bereits drei Jahre zuvor wurde Hanta already als „derjenige, der jahrelang das Schweigen gewählt hat“ präsentiert. "

- p. 17-18 : „Arbeiten bedeutet für Hantaï, den Sternenhimmel und den kritischen Riss seiner eigenen Ergebnisse zu suchen: seine eigenen Tatsachen zu brechen, den Stillstand zu durchbrechen, die zeitlichen Abschlüsse, die ein neues Gemälde oder eine neue Serie von Gemälden mit sich bringt. Der Künstler verlangt daher das Unmögliche - Momentan oder Endgültig, man weiß nie -, auf das zu verzichten, was er konnte. Lassen Sie uns diese Chance ergreifen (die Chance, was uns dazu gebracht hat) und ... versuchen Sie es erneut. "

- p. 107 , Foto S. 109

- p. 23 Anmerkung 22: „Als ich mit dem Schreiben dieses Textes beginne (Dezember 1997), ist es mehr als sechs Monate her, dass die Hantaï-Gemälde in einem Raum aufgehängt sind und darauf warten, zum ersten Mal seit fünfzehn Jahren öffentlich gezeigt zu werden. Jahre. Anforderung an den Künstler: sich wieder Zeit zu nehmen, den Moment der Ausstellung auszusetzen, bis ein bestimmtes Werk philosophischer Natur nicht ausgeführt wurde. Das "Cezannien"-Motiv des Gesprächs ist daher weder obsolet noch romantisch, sondern durchaus polemisch und politisch: Bilder zeigen also weder Spektakel noch Verkauf. "

- Ich erinnere mich an die Eröffnung [...] die lange Stille, aus der diese Bilder zu kommen schienen, die denen, die das Privileg hatten, sie zu entdecken, Schweigen auferlegte. s. 10

- p. 20-26

- p. 25

- p. 27

- p. 237

- p. 239-240

- p. 242

- p. 37

- Reproduziert p. 99-101

- Für eine detaillierte Analyse, s . 97 und folgende.

- Reproduziert p. 130-131 und im Detail studiert S. 145-159

- Vgl. das gesamte Kapitel „ Ein gewöhnliches Gemälde “, S. 169-210

- Abb. s. 182

- Abb. 46 und 47 (Ausschnitt) p. 197-198

- Abb. 48 und 49 (Ausschnitt) p. 200-201

- p. 228 und Anm. 10 (Interview mit M. Warnock - Juni 2006), bereits zitiert in Molly Warnock, Notes on modernism by Simon Hantaï (2010)

- p. 245

- Abb. s. 31

- Bild p. 23

- Bild p. 73

- p. 128

- Abb. s. 181

- p. 234

- Abb. s. 258

- Januar 2004 Brief p. 50

- Schreiben vom 6. September 2008 ( S. 167 ) um diesen Punkt zu veranschaulichen, schickt Hantaï zwei Werke aus dem Jahr 1949, inspiriert vom Musée de l'Homme (abgebildet auf derselben Seite), mit folgenden Anmerkungen: auf der Rückseite von die erste: „Nicht die Beherrschung der Negerskulptur, sondern Fingerabdrücke, Linien usw. Hier: das Ende des Pinsels gerade geschnitten, in weiße Farbe getaucht und auf beigefarbener Leinwand verteilt “ , und auf der zweiten: “ verschiedene Orientierungslinien, in Bereichen durch Schaben verteilt. Jasper Johns berührte seine Fragen in den 1980er Jahren mit Arbeiten für Beckett. " (Hantaï 2008)

- Schreiben vom 29.11.2003, S. 1. 53

- (vgl. S. 54 ) und Anmerkung 40

- Schreiben vom 28.02.2004, S. 71

- p. 71

- Schreiben vom 11. März 2004 p. 76

- vgl. die Texte auf der Rückseite der Fotos des Journal de Meun - Hanta notiert an den Wänden seines Ateliers in Meun - an Nancy in seinem Brief vom 28. Februar 2004 S. 179-180

- Schreiben vom 11. Februar 2001, S. 1. 37-38

- p. 180

- p. 263 und S. 304 : „Ich bin ein wandernder Schwabe. Sie sehen, glaube ich, in dieser Formel nicht nur eine biographische Zusammenfassung, sondern auch den Gedanken und die kritische Bewunderung für Heidegger , die Spannung eines Hohlweges [sic]“ (Brief von Simon Hantaï an Erich Franz, 26. , Erich-Franz-Archiv).

- Kat.-Nr. 53, Abb. s. 264

- p. 269

- Kat.-Nr. 44, Abb. s. 78

- Kat.-Nr. 53, Abb. s. 84

- p. 305

- Kat.-Nr. 49, Abb. s. 84

- Kat.-Nr. 45, Abb. s. 79

- Kat.-Nr. 99, Abb. s. 154

- Abb. s. 250 . Das Projekt hatte vier Jahre zuvor begonnen. Drei 3 × 4,65 m große Serigraphien wurden auch während einer Ausstellung mit dem Titel Studies for a Wall im ARC des Modernen Museums der Stadt Paris im April 1970 präsentiert.

- p. 296

- Brief an Dominique Bozo , 13. Januar 1978, Paris, Kandinsky Library, Sammlung Dominique Bozo, zitiert S. 296

- p. 202

- für ein Foto der Ausstellung vgl. s. 299

- p. 298

- p. 306

- p. 267

- Kat.-Nr. 1, Abb. s. 20 und ausführliche Analyse von Dominique Fourcade p. 21

- Kat.-Nr. 20, Abb. s. 42

- Kat.-Nr. 10, Abb. s. 31

- Kat.-Nr. 22, Abb. s. 43

- Kat.-Nr. 23, Abb. s. 44

- Kat.-Nr. 24, Abb. s. 45

- Kat.-Nr. 26, Abb. s. 47

- Kat.-Nr. 29, Abb. s. 54-55

- Kat.-Nr. 34, Abb. s. 60

- Kat.-Nr. 51, Abb. s. 86-88

- Kat.-Nr. 52, Abb. s. 89-90

- Kat.-Nr. 55, Abb. s. 99

- Kat.-Nr. 56, Abb. s. 101

- Kat.-Nr. 61, Abb. s. 107

- Kat.-Nr. 63, Abb. s. 110

- Kat.-Nr. 67, Abb. s. 115

- Kat.-Nr. 74, Abb. s. 126

- Kat.-Nr. 89, Abb. s. 147

- Kat.-Nr. 87, Abb. s. 143

- Kat.-Nr. 100, Abb. s. 155

- Kat.-Nr. 115, Abb. s. 174-175

- Kat.-Nr. 122, Abb. s. 190-191

- Kat.-Nr. 121, Abb. s. 189

- Kat.-Nr. 126, Abb. s. 195

- Kat.-Nr. 128, Abb. s. 197

- Kat.-Nr. 129, Abb. s. 198-199

- Kat.-Nr. 131, Abb. s. 211

Externe Links

-

Normdatensätze :

- Virtuelle internationale Normdatei

- Internationaler Standard-Namensidentifikator

- Nationalbibliothek von Frankreich ( Daten )

- Hochschuldokumentationssystem

- Kongressbibliothek

- Gemeinsame Normdatei

- Königliche Bibliothek der Niederlande

- Nationalbibliothek von Israel

- Vatikanische Apostolische Bibliothek

- Norwegische Bibliotheksbasis

- WorldCat-ID

- WorldCat

- Bildende Kunstressourcen :

- AGORHA

- Breit

- Maeght-Stiftung

- (de + en) Künstler der Welt Online

- (in) Benézit

- (in) Grove Art Online

- (In) Museum für Moderne Kunst

- (de) Nationale Kunstgalerie

- (en + nl) RKDartists

- (in) Verbandsliste der Künstlernamen

- Die Website der „ Galerie Jean Fournier “ , Galerie Jean Fournier (konsultiert am 17. Mai 2013 ) enthält insbesondere einige Reproduktionen von Werken und eine Biografie von Hantaï.

- Hanta-Akte der Toulouse-Akademie: „ Simon Hantaï “ , Toulouse-Akademie (2000) (eingesehen am 29. Mai 2013 )

- Die Website des " Archivs Simon Hantaï " ,2018

- Anmerkungen in allgemeinen Wörterbüchern oder Enzyklopädien : Brockhaus Enzyklopädie • Encyclopædia Universalis • Hrvatska Enciklopedija • Schwedische Nationalencyklopedin