Moritz Schlick

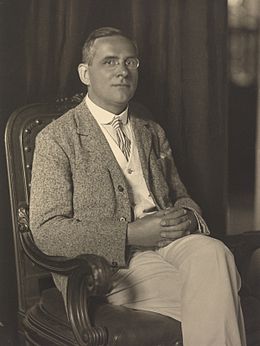

Moritz Schlick Moritz Schlick 1930.

Moritz Schlick 1930.

| Geburt |

14. April 1882 Berlin |

|---|---|

| Tod |

22. Juni 1936 Wien |

| Beerdigung | Pötzleinsdorfer Friedhof ( d ) |

| Staatsangehörigkeit | Deutsche |

| Ausbildung |

Universität Lausanne Universität Heidelberg Humboldt-Universität zu Berlin |

| Schule / Tradition | Logischer Positivismus |

| Hauptinteressen | Wissenschaft , Logik , Philosophie |

| Primäre Werke | Allgemeine Erkenntnistheorie |

Moritz Schlick , geboren am14. April 1882in Berlin , Deutschland , und starb am die22. Juni 1936in Wien , Österreich , ist ein deutscher Philosoph .

Als ausgebildeter Physiker (er studierte Physik bei Max Planck ), war er einer der Begründer des logischen Positivismus , qualifizierte sich als „Denker des Wiener Kreises “ , er war einer der ersten „analytischen“ Philosophen.

Er starb in Wien am22. Juni 1936von einem seiner ehemaligen Studenten "mit mehreren Pistolenschüssen auf den Stufen der Universität Wien " ermordet .

Biografie

Ursprünglich aus wohlhabender Familie stammend, studierte Schlick Physik in Heidelberg , dann als Schüler von Max Planck schließlich in Berlin. Er promoviert 1904 mit der Dissertation über Reflexion des Lichts stirbt in Einer inhomogenen SCHICHT ( „Auf der Reflexion von Licht in inhomogenen Medien“ ). In 1907 veröffentlichte er ein Pamphlet über Eudämonismus : Lebensweisheit. Versuch einer Glückseligkeitslehre ( Die Weisheit des Lebens. Essay einer Theorie der Glückseligkeit ).

Seine Arbeit ermöglicht, Das Wesen der Wahrheit nach der Modernen Logik ( Die Natur der Wahrheit nach moderner Logik ), erschien in 1910 . Es folgten mehrere Essays zur Ästhetik, bevor sich Schlick mit erkenntnistheoretischen, wissenschaftstheoretischen und allgemeineren Fragen der Wissenschaft befasste. Er zeichnete sich in dieser letzten Kategorie aus, indem er 1915 einen Artikel über die Relativitätstheorie veröffentlichte , ein Thema von kaum 10 Jahren, von dem Einstein sagen wird, dass es einer der besten zu diesem Thema ist, und schätzte damit "Dass nichts so klar ist [war] jemals aus philosophischer Sicht geschrieben worden . Er veröffentlicht auch Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik ( „Raum und Zeit in der modernen Physik“ ), wo er systematischer mit post-Newtonsche Physik beschäftigt.

In 1922 wurde Schlick Professor für Philosophie der induktiven Wissenschaften an der Universität Wien, nach zwei unbefriedigenden Beiträgen in Rostock und Kiel . Im gleichen Zeitraum ereignen sich zwei Ereignisse, die den Rest seines Lebens prägen werden. Zunächst schlägt eine Gruppe von Philosophen und Wissenschaftlern (darunter Rudolf Carnap , Herbert Feigl , Kurt Gödel , Hans Hahn , Otto Neurath und Friedrich Waismann ) Schlick vor, sich regelmäßig zu treffen, um über Wissenschaft und Philosophie zu diskutieren. Sie hießen zunächst Ernst-Mach-Gesellschaft , wurden später aber ausschließlich als Wiener Kreis bekannt . Das zweite große Ereignis war 1921 die Veröffentlichung von Ludwig Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus , einer lapidaren und brillanten Broschüre, die unter anderem eine Theorie des Symbolismus und eine Theorie der Sprache als Bild unterstützt.

Schlick und seine Gruppe sind begeistert von dem Buch: Sie machen es zum Gesprächsthema bei fast jedem Treffen. Schlick nahm 1924 sogar Kontakt zu Wittgenstein auf und verherrlichte die Tugenden des österreichischen Buches seinen Angehörigen im Kreis. Schließlich stimmt Wittgenstein zu, Schlick und Waismann zu treffen, um über den Tractatus und andere Ideen zu sprechen . Durch Schlicks Einfluss wurde Wittgenstein ermutigt, zur Philosophie zurückzukehren, die er dann für mehrere Jahre aufgegeben hatte. Zum Teil unter dem Einfluss von Schlick begann Wittgenstein, die Überlegungen zu schreiben, die später Wittgensteins "zweite" Philosophie bildeten. Die Begegnungen zwischen Schlick, Waissmann und Wittgenstein dauerten an, bis dieser verdächtigte, Carnap einige seiner Ideen ohne seine Erlaubnis in einem Essay zu verwenden. Der Verfasser des Tractatus unterhält mit Schlick Briefgespräche, aber seine formelle Beziehung zum Wiener Kreis endet 1932 .

Zwischen 1918 und 1925 Schlick auf seine arbeitete Allgemeine Erkenntnislehre ( „General Theory of Knowledge“ ) und, obwohl spätere Entwicklungen in seiner Philosophie viele seiner erkenntnistheoretischen Positionen unhaltbar gemacht, seine Allgemeine Theorie war vielleicht seine größte. Werke in seiner Kritik an synthetisches A-priori- Wissen .

Schlick dann aus bearbeitetem Jahre 1926 bis 1930 seine beenden Probleme der Ethik ( Fragen der Ethik ), mit dem er einige seiner Gefährten überrascht von der Ethik in rentable Zweige der Philosophie zu integrieren. Zur gleichen Zeit veröffentlichte die Ernst-Mach-Gesellschaft die berühmte „Gelbe Broschüre“: Der wissenschaftliche Weltbegriff , Der Wiener Kreis . Der von Carnap , Hahn und Neurath mitverfasste Artikel präsentierte die heftig antimetaphysische Haltung, die den Wiener Kreis prägte, und huldigte Schlick in seinem Vorwort ausdrücklich.

Angesichts des Aufstiegs des Nationalsozialismus in Deutschland und Österreich verließen viele Mitglieder des Kreises den Kontinent in Richtung USA oder Großbritannien . Schlick blieb jedoch an der Universität Wien: Als er 1935 von Herbert Feigl besucht wurde, zeigte er sich erstaunt über die Ereignisse in Deutschland. Das22. Juni 1936, als er die Stufen der Universität hinaufsteigt, um einen Kurs zu besuchen, wird Schlick mit einem ehemaligen Studenten Johann Nelböck konfrontiert, der eine Pistole hervorholt und ihm in die Brust schießt. Schlick starb kurz darauf. Der Student wird vor Gericht gestellt und verurteilt. Obwohl Schlick kein Jude, sondern Protestant war , assimilierte ihn die rechtsextreme Presse in jüdische Kreise und machte seinen Attentäter zum Helden. Nach dem Anschluss wird Nelböck leicht verspätet eine Begnadigung erwirken, nachdem er sich zum Mord an einem "Juden" bekannt hat.

„Wenn wir eine Lebensregel brauchen, dann diese: „Bewahre den Geist der Jugend!“ Denn es ist der Sinn des Lebens. "

- Moritz Schlick, Vom Sinn des Lebens

Schlicks Gedanke

Kritik des Kantianismus

In einem seiner ersten Werke, Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik (1917), präsentiert Schlick eine kritische Auseinandersetzung mit apriorischen synthetischen Aussagen über Raum und Zeit im Sinne des Kantischen Transzendentalismus. In Anlehnung an Poincaré und von Helmholtz stützt er diese Untersuchung in erster Linie auf die durch die Relativitätstheorie bewirkten Veränderungen in den Definitionen und Prinzipien der klassischen Physik. Schlick glaubte in Übereinstimmung mit der wissenschaftlichen Meinung seiner Zeit, Kant habe versucht, die absolute Gültigkeit der Newtonschen Mechanik durch die transzendentalen Anschauungs- und Verstehensformen zu begründen : er hätte die Voraussetzungen und die Prinzipien der klassischen Mechanik zuerst als notwendige Wahrheiten über die empirische Realität, mit anderen Worten, als synthetische apriorische Aussagen . Es waren die Mathematiker, die diese Theorie als erste auf den Kopf gestellt haben; dann wurde auch die apriorische synthetische Qualität der allgemeinen Gesetze der Physik angezweifelt . Schließlich brach die Relativitätstheorie vollständig mit dieser Idee der Gründung der Newtonschen Physik. Tatsächlich sind Aussagen über physikalische Zustände (auch über Raum und Zeit) nach der Relativitätstheorie aufgrund der Methoden der Naturwissenschaften empirischen Charakters: es handelt sich um synthetische Vorschläge a posteriori . Darüber hinaus zeigte Poincaré etwa zur gleichen Zeit, dass es möglich ist, universelle Naturgesetze, wie etwa raumbezogene Erkenntnisurteile, als analytische oder konventionelle Aussagen zu interpretieren. Damit hob er den konventionellen Charakter bestimmter Schritte in der Methodik der empirischen Forschung hervor.

Diese zunächst auf die Grundlagen der Mathematik und der Naturwissenschaften beschränkte systematische Kritik wurde von Schlick auf die elementaren Probleme der menschlichen Erkenntnis ausgedehnt. Diese Erweiterung ist das Hauptmerkmal seines Denkens zu dieser Zeit, illustriert durch die Allgemeine Erkenntnislehre (1918): Schlick untersucht alle Sätze, die Kant und seine Nachfolger als synthetisch a priori bezeichneten, kritisch . Er kommt zu dem Schluss, dass diese Sätze entweder als notwendige logische Wahrheiten formuliert werden können, also analytische Sätze sind; oder als Erkenntnisurteile, die einen wirklichen Inhalt besitzen, und sie sind daher empirische oder synthetische Sätze a posteriori . Folglich gibt es keine synthetischen a priori Aussagen .

Dennoch räumte Schlick durch das Studium der fundamentalistischen Theorien der Logik und der Mathematik und insbesondere des Formalismus von David Hilbert ein , dass auf dem logisch-mathematischen Gebiet die Frage nach der Möglichkeit apriorischer synthetischer Aussagen offen blieb. und soll es auch bleiben: Wir können zu dieser Frage keine endgültige Position finden. Wenn es aber auch solche notwendigerweise gültigen Sätze auf dem Gebiet der Logik und Mathematik gab (etwa aus der Perspektive des mathematischen Intuitionismus), bleibt die Tatsache bestehen, dass diese Sätze nach Schlick keineswegs als absolutes und gültiges Wissen interpretiert werden können Urteile über die empirische Wirklichkeit der Welt .

Kritischer Realismus

Mit dieser Kritik an synthetischen apriorischen Sätzen weist Schlick sowohl die Kantische Auffassung von wissenschaftlicher Erkenntnis als auch die allgemeinere These von der Möglichkeit synthetischer Erkenntnis wirklich a priori zurück , was zur Ablehnung des Konstituierungsanspruchs der Metaphysik führt . das war der von Kant zu Beginn seiner Kritik der reinen Vernunft verkündete Gegenstand und Ziel ). Schlick wird dann eine neue Erkenntnistheorie vorschlagen , die auf der Unterscheidung zwischen dem empirischen (synthetischen Wissen) und dem Analytischen beruht und deren Wahrheitskriterium durch die Untersuchung der die Wissenschaften konstituierenden Sätze bestimmt werden muss.

Die Erkenntnistheorie verlangt nach Schlick, wenn es darum geht, das Kriterium der Wirklichkeit zu suchen , nicht erst eine absolut wahre Erkenntnis der Wirklichkeit. Die kartesische Methode des Zweifels zum Beispiel führt nur zur Feststellung der unmittelbaren Erfahrungsdaten, aber die Gewissheit dieser Daten reicht keineswegs aus, um die Frage nach der Erkenntnis des Wirklichen zu beantworten. Anstatt nach absolut sicherem Wissen zu suchen, hält es Schlick für notwendig, sich den Satzsystemen zuzuwenden, mit denen die Wissenschaft versucht, die Wirklichkeit zu beschreiben, und durch eine kritische Prüfung alle Sätze aus diesen Systemen zu eliminieren, die sich als falsch belegen lassen . Und wenn nur noch ein System übrig ist, dann ist dieses dasjenige, das die Realität genau so darstellt, wie sie ist. Unter der von den Naturwissenschaften abgebildeten Realität müssen wir die Art von Phänomenen verstehen, die durch echte raum-zeitliche Aussagen beschrieben werden. So bestimmt identifiziert Schlick diese Gegenstände der empirischen Erkenntnis mit Kants Sache an sich und bezeichnet diese philosophische Position, die er mit dem Ausdruck des kritischen Realismus verteidigt .

Die Methode zur Erkenntnis der raum-zeitlichen Ordnung der Welt hat nach Schlick diese Eigentümlichkeit, dass die Wahrheit der Aussagen über die empirische und objektive Wirklichkeit grundsätzlich nur aus hypothetischen , kann die Falschheit dieser Aussagen in bestimmten Fällen ein für alle Mal bewiesen werden. 20 Jahre später wird Karl Popper eine ähnliche asymmetrische Theorie vorschlagen , die der Widerlegung von Naturgesetzen eine Form der Gewissheit zuschreibt , im Gegensatz zur zweifelhaften Natur ihrer Verifikation.

In dieser ersten Periode seiner philosophischen Entwicklung betrachtet Schlick den Konflikt zwischen Idealismus und Realismus als ein Tatsachenproblem, das durch einen kritischen Realismus gelöst werden kann, den er zu entwickeln und zu begründen sucht, indem er genauer bestimmt, was unter empirischem Wissen zu verstehen ist .

Sprache , Wissen und Metaphysik

Aber dieses Problem des Wissens und seiner Kriterien führt Schlick zu folgender Frage: Wie kann man Wissen sprachlich ausdrücken ? Wissenschaftliches Wissen, sei es logisch-mathematisch oder empirisch, kommt in Form von Aussagen in jeder Sprache vor . Welche Bedingungen müssen diese Kombinationen sprachlicher Zeichen erfüllen, um sie als analytische oder empirische Aussagen auffassen zu können? Die Antwort, die Schlick in seiner frühen philosophischen Periode vorbrachte, lautet, dass die Sprachen, die in der Wissenschaft verwendet werden, es ermöglichen sollen, eindeutige Ausdrücke zu konstruieren, damit sie als wahr oder falsch bezeichnet werden können. Aber diese Möglichkeit der Sprache setzt die Auswahl und Festlegung von Regeln voraus, nach denen sprachliche Zeichen verwendet und in Ausdrücken und Äußerungen vereint werden können. Wenn man bei der Verwendung einer Sprache die dafür vorgesehenen logischen und sprachlichen Regeln nicht beachtet, verletzen die erzeugten Zeichenkombinationen, obwohl sie oberflächlich Aussagen ähneln mögen, tatsächlich die Kombinationsregeln, deren Aussagen abhängen. Folglich haben sie keine Bedeutung und können weder wahr noch falsch sein.

Wendet man diese Idee auf die Thesen der Metaphysik an , so folgt nach Schlick, dass es sich bei letzteren nur um Zeichenfolgen handelt, die so zusammengesetzt sind, dass sie gegen die Regeln der Logik verstoßen . Aus diesem Grund kann die Metaphysik nicht den Status wissenschaftlicher Erkenntnis erlangen. Wie kommt es, dass die Metaphysik in ihren Formulierungen die logischen Regeln der Wissenschaftssprache verachtet? Der Grund dafür liegt nach Schlick darin, dass die Metaphysik, während sie die Wirklichkeit zu erkennen strebt , nicht die Beziehungen zwischen den Größen, die die Zustände der Dinge charakterisieren, zu entdecken sucht, sondern nur den Inhalt der Phänomene zu kennen. Für Schlick können jedoch nur Relationen Erkenntnisse sein, die die Ordnung der Phänomene wiedergeben, zu denen insbesondere die Anzahl, die Einheitlichkeit, die Ähnlichkeit und die Abfolge der empirischen Daten sowie die funktionalen Zusammenhänge zwischen den gemessenen Größen gehören. Folglich kann der Inhalt von Phänomenen nicht durch regelmäßige Beziehungen erfasst werden, die alles ausmachen, was wir verstehen können.

Nur Intuition und Erfahrungen, die sich auf unsere Emotionen beziehen, ermöglichen es uns, den tatsächlichen Inhalt der Realität kennenzulernen. Da die Metaphysik danach strebt, den wahren Inhalt der Dinge zu kennen, ist sie gezwungen, aus den Wissenschaftssprachen entlehnte Ausdrücke entgegen ihren Regeln zu verwenden. Aus diesem Grund können die Thesen der Metaphysik nicht die Merkmale darstellen, die bedeutungsvollen Sätzen zugeschrieben werden:

„Der Zweck des Wissens besteht darin, uns zwischen Objekten zu orientieren und ihr Verhalten vorherzusagen. Dies wird erreicht, indem man ihre Ordnung entdeckt und jedem von ihnen seinen Platz innerhalb der Struktur der Welt zuweist. Die Identifikation mit etwas hilft uns nicht, seine Ordnung zu finden. Wenn ich in den blauen Himmel schaue und mich ganz in seiner Betrachtung verliere, ohne an irgendetwas zu denken, erlebe ich das Blau, das meinen Geist vollständig erfüllt: sie sind eins. Der metaphysische Begriff des Wissens war immer der mystische Begriff der Intuition, des direkten und innigen Kontakts. Aber erleben heißt leben; es ist nicht zu wissen. Alle Metaphysiker haben versucht, uns zu sagen, was der Inhalt der Welt ist: sie haben versucht, das Unaussprechliche auszudrücken. Deshalb sind sie gescheitert. Wissen heißt erkennen: Ich muss diese Farbe als die besondere Farbe erkennen, die mir beigebracht wurde, "Blau" zu nennen, was einen Akt des Vergleichs oder der Assoziation impliziert. Der Satz "Das ist blau" drückt wahres Wissen aus. Wissen heißt ausdrücken. Es gibt kein unaussprechliches Wissen. "

Idealismus und Realismus

Als Professor in Wien wurde Schlick veranlasst, seine vor 1922 veröffentlichten philosophischen Thesen gründlich zu überarbeiten . Beeinflusst von Wittgenstein und Carnap gab er die Vorstellung auf, dass die Aufgabe der Philosophie in der Erkenntnisgewinnung bestehe, und vertrat die Ansicht, dass die Philosophie durch die logische Analyse der Begriffe, Sätze und Methoden der verschiedenen Wissenschaften zur Aufklärung der Erkenntnis gelangen sollte wie sie sich in jeder Wissenschaft und in den Voraussetzungen der letzteren findet. Realismus und Idealismus waren fortan in seinen Augen keine faktisch widersprüchlichen Thesen mehr, sondern unterschiedliche Redeweisen: Man kann sich allenfalls über die einfachste und leichteste Art wundern, über die empirische Welt und rein begriffliche Zusammenhänge verständlich zu sprechen, aber wenn man versteht den Gegensatz von Realismus und Idealismus als den Gegensatz von Erkenntnisurteilen, die sich auf etwas Bestehendes beziehen, dann erscheint dieser Gegensatz als Pseudoproblem, auf das keine wahre oder falsche Antwort möglich ist.

Schlick wandte diese Idee auf bestimmte Probleme der Grundlagen der Physik an. So zitiert er 1931 in Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik Heisenbergs Antwort auf die Frage, wie real oder nicht Teilchen seien: Die Antwort auf diese letzte Frage sei schlicht Geschmackssache.

Denn in den die Physik konstituierenden Satzsystemen handelt es sich nur um die Beobachtungsdaten und die Gesetzmäßigkeiten, die sie darstellen, und wir formulieren Annahmen und Voraussagen über das Auftreten der beobachtbaren Phänomene. Auch ob die Begriffe real oder nicht real auf beobachtbare Daten, auf hypothetische Konstituenten oder auf irgendein anderes Element der Theorien angewendet werden oder nicht, dies hat für das System der Aussagen absolut keine Konsequenz: Beschreibungen in Begriffen von realen oder nicht-Echt kann ohne einen Verlust erleiden als Inhalt vernachlässigt werden. Die Verwendung dieser Begriffe ist eine Frage der Bequemlichkeit und der Einfachheit des Ausdrucks.

Funktioniert

Schlicks Gesamtwerk befindet sich in der Veröffentlichung bei Springer .

- (de) Über die Reflektion von Lichtes in einer inhomogenen Schicht. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde genehmigt von der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin , Diss. Berlin 1904. 51 S.

- (de) Theoretischer Anhang [zu: Nicolai, Georg Fr., Die Gestalt einer deformierten Manometermembran, experimentell bestimmt], in: Archiv für Anatomie und Physiologie / Physiologische Abteilung , 1907, p. 139-140 .

- (de) Lebensweisheit. Versuch einer Glückseligkeitslehre , München: Beck , 1908. VI + 341 p.

- (de) „Das Grundproblem der Ästhetik in der entwicklungsgeschichtlichen Beleuchtung“, in: Archiv für die gesamte Psychologie , 14, 1909, p. 102-132 .

- (de) „Die Grenze der naturwissenschaftlichen und philosophischen Grundlagen“, in: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie , 34, 1910, p. 121-142 .

- (de) „Das Wesen der Wahrheit nach der modernen Logik“, in: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie , 34, 1910, p. 386-477 .

- (de) Rezension von Natorp, Paul, Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften , Leipzig / Berlin: Teubner 1910. In: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie , 35, 1911, p. 254-260 .

- (de) Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik. Zur Einführung in das Verständnis der allgemeinen Relativitätstheorie, in: Die Naturwissenschaften , 5, 1917, p. 161-167 und 177-186.

- (de) Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik. Zur Einführung in das Verständnis der allgemeinen Relativitätstheorie , Berlin: Springer 1917. IV + 63 p.

- (de) Allgemeine Erkenntnislehre , Berlin 1918

- (de) Vom Sinn des Lebens , 1927

- (de) Fragen der Ethik , Wien 1930

- (de) Gesammelte Aufsätze 1926-1936 , Wien 1938

Französische Übersetzungen

- Moritz Schlick, „Auf der Grundlage des Wissens“ (Delphine Chapuis-Schmitz), in Christian Bonnet und Pierre Wagner (Hrsg.), L'Âge d'or de empiricisme logic , Gallimard, 2006, S. 415-439

- Moritz Schlick, „Causality in Contemporary Physics“ (übersetzt von Céline Vautrin), in Christian Bonnet und Pierre Wagner (Hrsg.), L'Âge d'or de empirisme logic , Gallimard, 2006, p. 171-219

- Moritz Schlick ( übersetzt Ernest Vouillemin, Präf. Marcel Bol), Wissenschaftliche Aussagen und die Realität der Außenwelt , Paris, Éditions Hermann ,1934, 53 S.

- Moritz Schlick, „ Die Schule von Wien und der traditionellen Philosophie “ in Collective, Werke von IX - ten Internationalen Kongress für Philosophie, IV : Einheit der Wissenschaft: die Methodik und Methoden , Hermann, 1937, p. 100-101

- Moritz Schlick , Ethikfragen , Paris, Presses Universitaires de France, Coll. "Moralphilosophie",2000, 312 S. ( ISBN 978-2-13-050792-5 )

- Moritz Schlick ( übersetzt Delphine Chapuis-Schmitz, Präf. Jean-Jacques Rosat), Formen und Inhalt: Eine Einführung in das philosophische Denken , Marseille, Frankreich, Éditions Agone, Slg. "Prüfstand",2003, 178 S. ( ISBN 978-2-7489-0015-6 , Online-Präsentation )

- Moritz Schlick, „Sind die Gesetze der Natur Konventionen? »(Übersetzt von Céline Vautrin), in Christian Bonnet und Pierre Wagner (Hrsg.), The Golden Age of Logical Empiricism , Gallimard, 2006, S. 537-548

- Moritz Schlick ( übersetzt von Christian Bonnet), Allgemeine Erkenntnistheorie , Paris, ditions Gallimard , Coll. "Philosophische Bibliothek",2009, 551 S. ( ISBN 978-2-07-077185-1 )

Hinweise und Referenzen

Anmerkungen

(fr) Dieser Artikel ist ganz oder teilweise dem englischen Wikipedia- Artikel " Moritz Schlick " entnommen ( siehe Autorenliste ) .- Christian Bonnet: Einführung 2009 , S. 8.: Und sie werden ein "freundschaftliches Verhältnis und gegenseitige Wertschätzung" pflegen .

Verweise

- Jocelyn Benoist, "Verifikation und Anwendung nach Schlick" , in Jacques Bouveresse und Pierre Wagner, Mathematik und Erfahrung: Logischer Empirismus auf der Probe (1918-1940) , Odile Jacob,2008( ISBN 978-2-7381-2203-2 , online lesen ) , p. 99

- Sandra Laugier " Schlick und die Wendung der Philosophie ", Philosophische Studien , n o 58,März 2001, s. 289-289 ( DOI 10.3917 / leph.013.0289 , online lesen ).

- Schlick 2009 , p. 23.

- Françoise Armengaud, " Schlick Moritz - (1882-1936) " , auf Encyclopædia Universalis Version 11 .

- Schlick 2009 , p. 8.

- Marcel Louis Viallard, „ Christian Bonnet, Reading Notes, Allgemeine Wissenstheorie. Herr Schlick. NRF; "Bibliothek der Philosophie". Gallimard (2009). 548 S. ( ISBN 978-2-07-077185-1 ) (Index enthalten) (Übersetzt aus dem Deutschen und präsentiert von Christian Bonnet) ”, Palliativmedizin - Supportive Care - Support - Ethics , vol. 10, n o 1,Februar 2011, s. 44. ( DOI 10.1016 / j.medpal.2010.04.004 , online lesen )

- Schlick 2009 , p. 9.

- Philosophien der Wissenschaften , Vrin, 2004, p. 174 .

- Christian Bonnet: Einführung 2009 , S. 11, n o 1: Einstein Schlick, 14. Dezember 1915.

- Moritz Schlick ( Transl. Dominique Janicaud ), " Du sens de la vie ", Noesis , n o 6,2003, s. 47. ( online lesen )

- Formen und Inhalt: Eine Einführung in das philosophische Denken , Agone, 2003.

- Nachgedruckt in Gesammelte Aufsätze und in Gesetz, Kausalität und Wahrscheinlichkeit .

- (De) Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie , Leipzig, 1930, S. 15 .

- Siehe die Bände auf der Verlagswebsite.

Siehe auch

Literaturverzeichnis

- Gaston Bachelard , Der neue wissenschaftliche Geist (1934), Paris, PUF, 10. Auflage, 1968, S.59.

- Jocelyn Benoist, A priori konzeptionell. Bozen, Husserl, Schlick , Paris, Vrin, 1999

- Jacques Bouveresse, Essays VI . Die Lichter des Positivismus , Agone, 2011 ( ISBN 978-2-7489-0066-8 ) , Kap. IV ("Moritz Schlick & das Problem synthetischer apriorischer Sätze ") und passim

- Rudolf Haller (Hrsg.), Schlick und Neurath. Ein Symposium , Grazer Philosophische Studien, 16/17, Amsterdam, Rodopi, 1982

Externe Links

-

Normdatensätze :

- Virtuelle internationale Normdatei

- Internationaler Standard-Namensidentifikator

- Nationalbibliothek von Frankreich ( Daten )

- Hochschuldokumentationssystem

- Kongressbibliothek

- Gemeinsame Normdatei

- Nationale Diätbibliothek

- Spanische Nationalbibliothek

- Königliche Bibliothek der Niederlande

- Nationalbibliothek von Israel

- Universitätsbibliothek Polen

- Schwedische Nationalbibliothek

- Nationalbibliothek von Australien

- Tschechische Nationalbibliothek

- Nationalbibliothek von Korea

- WorldCat-ID

- WorldCat

- Forschungsressourcen :

- Aufzeichnungen in Wörterbüchern oder Lexika allgemein : Brockhaus Enzyklopädie • Deutsche Biographie • Encyclopædia Britannica • Encyclopædia Britannica • Enzyklopädie Treccani • Gran Enciclopèdia Catalana • Hrvatska enciklopedija • Schwedisch Nationalencyklopedin • Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 • Store Norske leksikon • Visuotinė lietuvių enciklopedija

- (aus) www.moritz-schlick.de

- Text von Moritz Schlick, Auszug aus Wissenschaftstheorie, Band 1, Experimente, Theorien und Methoden. Unter der Regie von Sandra Laugier und Pierre Wagner, " Der Wendepunkt der Philosophie " , auf http://www.math.jussieu.fr ,2004

- Moritz Schlick, Übersetzung von General Ernest Vouillemin, „ Auf der Grundlage der Erkenntnis “ ,1935

- Rezension zu einem Buch von Schlick

- Allgemeine Erkenntnistheorie , von Moritz Schlick: Moritz Schlick, zu den Quellen der analytischen Philosophie